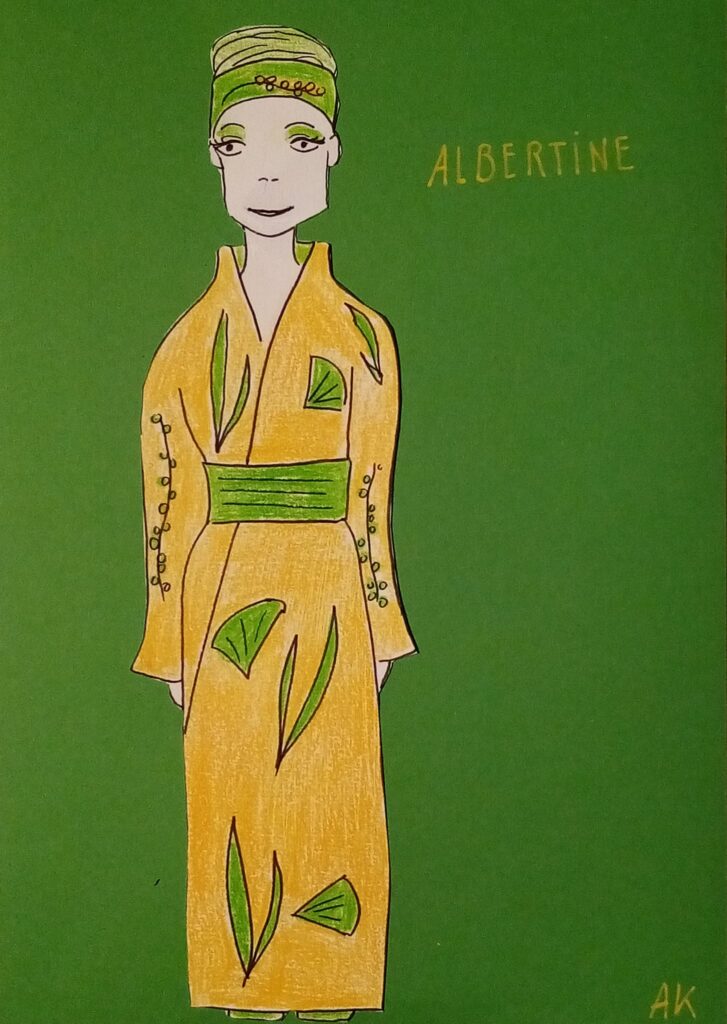

d’après Agranska Krolik

Nombre de citations du personnage dans chacun des sept livres de la Recherche

|

Total |

Swann |

JF |

Guer |

SG |

Pris |

Fug |

TR |

|

2375 |

0 |

268 |

71 |

438 |

769 |

728 |

101 |

Modèles possibles : Alfred Agostinelli, chauffeur et secrétaire occasionnel de Proust ; Albert Nahmias, secrétaire occasionnel de Proust à partir de 1911 ; Albert de Cuzial, ami de Proust ; Henri Rochat, secrétaire occasionnel ; Marie de Chevilly, jeune femme admiratrice de l’écrivain ; Marie Finaly, sœur de son ami Horace de Finaly.

Albertine, dont le nom de famille est SIMONET est le personnage dont le nom apparaît le plus souvent dans la Recherche. Son nom est cité pour la première fois dans « A l’ombre des jeunes filles en fleurs » par Gilberte (1).

Orpheline, elle a été élevée par sa tante Mme Bontemps qui fait partie de la bourgeoisie, M. Bontemps est conseiller d’ambassade.

C’est une jeune fille aux cheveux bruns et épais, aux yeux verts, bleus ou violets. Elle a de grosses joues et « un petit nez rose de chatte ». Elle a un grain de beauté que le narrateur ne sait pas situer précisément. Elle est intelligente mais le narrateur la trouve parfois mal élevée et impertinente.

Au cours de son premier séjour à Balbec, le narrateur remarque Albertine qui fait partie d’une bande de jeunes filles et déploie beaucoup d’efforts pour faire sa connaissance (2). Il finit par la rencontrer pour la première fois chez le célèbre peintre Elstir qui possède une maison dans les environs de Balbec (3). Albertine est une jeune et jolie fille qui a beaucoup de charme.

D’origine bourgeoise, elle est orpheline a peu de ressources mais bien que pauvre elle est invitée dans le beau monde (4).

Très vite le narrateur éprouve une forte attirance pour la jeune fille qui semble répondre à ses avances et les jeunes gens finissent par se voir tous les jours. Un soir, alors que le narrateur essaie de l’embrasser, elle refuse brutalement son baiser et il comprend mal ce refus car c’est elle qui l’avait invitée à la rejoindre dans sa chambre une fois qu’elle serait couchée (5). Albertine quitte Balbec pour rentrer à Paris. Est-elle réellement fâchée ? Sûrement pas puisque quelques temps après, elle rend une visite inopinée au narrateur dans son appartement parisien (6). Les deux jeunes gens recommencent à se voir régulièrement et ont bientôt leur première relation amoureuse (7). Même s’il déclare ne pas être amoureux (8), il pense constamment à elle et souffre lorsqu’elle n’est pas là (9). Très généreux, il inonde Albertine de cadeaux ce qui ne plaît pas à Françoise qui n’aime pas la jeune fille parce qu’elle est pauvre. (10). Les relations entre les deux jeunes gens connaissent des hauts et des bas et s’il leur arrive de cesser de se voir ce n’est jamais pour très longtemps.

D’après Irène Sheri

Le narrateur retourne passer l’été suivant à Balbec mais refuse de revoir Albertine lui fixant des rendez-vous pour les annuler aussitôt. et c’est sur l’insistance de sa mère qu’il accepte enfin de la rencontrer (11). Albertine semble très attachée au narrateur et fait preuve d’une patience admirable car il se conduit comme un enfant capricieux et gâté et n’accepte de la rencontrer que de manière très espacée (12). Il paraît être beaucoup moins attaché à Albertine qu’elle ne l’est à lui et d’ailleurs il ne se prive pas de flirter avec de nombreuses jeunes filles présentes à Balbec (13).

Un jour, au petit Casino d’Incarville le narrateur en compagnie du docteur Cottard regarde Albertine danser avec son amie Andrée. Le docteur est choqué par l’attitude des deux jeunes filles qu’il juge lascive et en fait la remarque au narrateur (14). Un peu plus tard le narrateur repense aux réflexions de Cottard et commence à avoir des doutes sur les mœurs d’Albertine, doutes qui le poursuivront très longtemps (15). A partir de cet incident il est persuadé que la jeune fille lui cache la vérité ou l’aménage selon ses caprices et qu’elle est pleine de contradictions ce qui l’inquiète et alimente sa jalousie. Il lui tend des pièges dans lesquelles elle tombe le plus souvent et dont elle essaie de sortir avec maladresse (16). Le narrateur ne peut s’empêcher de penser à Swann qui a été joué toute sa vie par Odette, Albertine n’a-t-elle pas «la même immoralité, la même faculté de tromperie qu’une ancienne grue» ? (17).

La jalousie du narrateur s’exacerbe un peu plus chaque jour. Il observe tous les faits et gestes de son amie et imagine toutes sortes de tromperies mais, aussi soudainement, les relations entre deux jeunes gens s’apaisent. ils font alors des excursions en auto autour de Balbec et s’aiment avec passion (18). Le narrateur envisage même d’épouser Albertine mais abandonne vite le projet car le doute réapparaît sans cesse ; il se sent fatigué d’elle et après réflexion, il considère qu’il ne l’aime plus aussi prend-il la décision de rompre au grand soulagement de sa mère qui n’a jamais apprécié cette liaison (19) mais toujours aussi inconstant il change d’avis décide brusquement de rentrer à Paris avec Albertine à qui il demande d’habiter avec lui (20).

La mère du narrateur n’apprécie pas cette présence chez elle mais ne dit rien par amour pour son fils (Pris 23). Les deux jeunes gens vivent désormais ensemble dans l’appartement des parents du narrateur partis pour un long voyage. Le narrateur continue de soupçonner la jeune fille de lui faire des cachotteries et en éprouve une jalousie maladive mais pourquoi tant de souffrance puisque dans le même temps il déclare ne pas l’aimer du tout ? (24). Les deux jeunes gens mènent une vie très simple, en dehors des sorties d’Albertine dans Paris sous la surveillance d’Andrée.

La jeune fille soumise et patiente passe ses soirées en tête à tête avec le narrateur (25) qui ne cesse de lui poser des questions sur les relations qu’elle a pu avoir avec des femmes, l’interroge sans cesse sur son emploi du temps, présent et passé, espionne ses faits et gestes, tente de la confondre et se livre à une véritable enquête de police pour reconstituer son emploi du temps mais il n’obtient d’elle que des mensonges et des demies révélations qui sont pour lui une torture (26). Elle apprécie le luxe et il la comble de cadeaux comme s’il voulait par ce moyen acheter sa docilité, mais il n’est pas dupe car il prend conscience que si parfois il a le sentiment de devenir le maître de sa maîtresse, c’est lui qui dans les faits en devient davantage l’esclave (27).

Les deux jeunes gens envisagent à plusieurs reprises de se séparer, à d’autres moments de se marier. Albertine se montre de plus en plus docile et semble se complaire dans cette vie de recluse (28) et alors le narrateur envisage une nouvelle vie pour eux deux (29).

Un matin, Françoise annonce brutalement au narrateur qu’Albertine a quitté la maison très tôt. Il en ressent une immense douleur (30), elle a laissé une lettre avant de partir (Fug 31). Le narrateur «intellectualise» son malheur et plutôt que d’être aveuglé par sa souffrance, il essaie d’analyser calmement les raisons qui ont motivé ce départ (32). Il imagine tous les moyens possibles pour faire revenir Albertine qu’il sait s’être réfugiée chez sa tante en Touraine. Il fait appel à son ami Saint-Loup qu’il charge d’aller convaincre Madame Bontemps de faire pression auprès d’Albertine pour qu’elle revienne à Paris (33) mais cette tentative échoue et le jour même où le narrateur lui adresse une lettre désespérée la suppliant de lui revenir, il reçoit un télégramme de Madame Bontemps lui annonçant qu’Albertine s’est tuée en faisant une chute de cheval (34).

Pour oublier sa détresse, le narrateur entreprend un voyage à Venise accompagné de sa mère.* Dès son retour à Paris reprend son enquête sur les relations homosexuelles qu’Albertine (35).

Avec le temps le souvenir d’Albertine s’estompe dans l’esprit du narrateur mais il prend un grand plaisir à évoquer avec Andrée des souvenirs se rapportant à elle. Un jour celle-ci finit par admettre qu’elle a bien eu des relations amoureuses avec Albertine qui par ailleurs avait bien d’autres aventures, Morel le musicien protégé des Verdurin ayant joué le rôle de rabatteur (36). Au fond de lui-même, le narrateur n’est pas totalement convaincu de la véracité des confessions d’Andrée.

Un jour, Andrée laisse entendre au narrateur qu’Albertine l’a quitté sur l’insistance de sa tante qui avait des vues sur Octave, un jeune homme désœuvré et riche rencontré à Balbec et qui représentait un beau parti. Un mariage a même été même envisagé entre les deux jeunes gens, comme une « poire pour la soif » dans le cas où le narrateur n’épouserait pas Albertine aussi avait-on craint que la présence de la jeune fille au domicile du narrateur ne soit une entrave à ce projet (37).

*Fausse résurrection d’Albertine

Dans un de ses cahiers d’étude (le n° 56) Marcel Proust avait envisagé une sorte de résurrection pour Albertine ! Alors que le narrateur est parti à Venise avec sa mère pour se remettre de la disparition d’Albertine, Proust avait envisagé qu’il reçoive la lettre suivante émanant de Mme Bontemps :

« Mon cher ami je viens vous annoncer une nouvelle à peine croyable et pourtant parfaitement vraie. Vous savez qu’on n’avait jamais retrouvé le corps de ma petite Albertine. Elle est vivante ! Elle s’était enfuie parce qu’elle aimait quelqu’un. Elle est revenue hier. Vous pouvez vous imaginer nos transports. Elle est fiancée à un richissime Américain. Je crois pourtant que si vous consentiez à lui pardonner la peine qu’elle vous a faite et à reprendre l’ancien projet de mariage abandonné elle renoncerait à celui qu’elle a en vue. Mais il faudrait faire vite. Écrivez-moi tout de suite. Puisse cette lettre vous arriver, on me dit que vous êtes en Italie et je ne sais pas exactement votre adresse. »

Heureusement qu’il a abandonné cette idée !

| (1) |

C’est l’oncle d’une petite qui venait à mon cours, dans une classe bien au-dessous de moi, la fameuse « Albertine » . Elle sera sûrement très « fast » mais en attendant elle a une drôle de touche.Elle est étonnante ma fille, elle connaît tout le monde.Je ne la connais pas. Je la voyais seulement passer, on criait Albertine par-ci, Albertine par-là. Mais je connais Mme Bontemps, et elle ne me plaît pas non plus. (JF 512/83) |

| (2) |

d’après Agranska Krolik A partir de cet après-midi-là, moi, qui les jours précédents avais surtout pensé à la grande, ce fut celle aux clubs de golf, présumée être Mlle Simonet qui recommença à me préoccuper. Au milieu des autres, elle s’arrêtait souvent, forçant ses amies qui semblaient la respecter beaucoup à interrompre aussi leur marche. C’est ainsi, faisant halte, les yeux brillants sous son « polo » que je la revois encore maintenant silhouettée sur l’écran que lui fait, au fond, la mer, et séparée de moi par un espace transparent et azuré, le temps écoulé depuis lors, première image, toute mince dans mon souvenir, désirée, poursuivie, puis oubliée, puis retrouvée, d’un visage que j’ai souvent depuis projeté dans le passé pour pouvoir me dire d’une jeune fille qui était dans ma chambre : « c’est elle ! » (JF 829/372) |

| (3) |

Quand j’arrivai chez Elstir, un peu plus tard, je crus d’abord que Mlle Simonet n’était pas dans l’atelier. Il y avait bien une jeune fille assise, en robe de soie, nu tête, mais de laquelle je ne connaissais pas la magnifique chevelure, ni le nez, ni ce teint et où je ne retrouvais pas l’entité que j’avais extraite d’une jeune cycliste se promenant coiffée d’un polo, le long de la mer. C’était pourtant Albertine. (JF 871/433) |

| (4) |

La conséquence était que, n’ayant pas un sou de dot, vivant assez mal, d’ailleurs, à la charge de M. Bontemps qu’on disait véreux et qui souhaitait se débarrasser d’elle, elle était pourtant invitée non seulement à dîner, mais à demeure, chez des personnes qui aux yeux de Saint-Loup n’eussent eu aucune élégance, mais qui pour la mère de Rosemonde ou pour la mère d’Andrée, femmes très riches mais qui ne connaissaient pas ces personnes, représentaient quelque chose d’énorme. (JF 935/495) |

| (5) |

Je lui demandai si les projets qu’on lui prêtait étaient vrais : « Oui, me dit-elle, je passe cette nuit-là à votre hôtel et même comme je suis un peu enrhumée, je me coucherai avant le dîner. Vous pourrez venir assister à mon dîner à côté de mon lit et après nous jouerons à ce que vous voudrez.[…..]« « Finissez ou je sonne », s’écria Albertine voyant que je me jetais sur elle pour l’embrasser. Mais je me disais que ce n’était pas pour ne rien faire qu’une jeune fille fait venir un jeune homme en cachette, en s’arrangeant pour que sa tante ne le sache pas, que d’ailleurs l’audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions ; dans l’état d’exaltation où j’étais, le visage rond d’Albertine, éclairé d’un feu intérieur comme par une veilleuse, prenait pour moi un tel relief qu’imitant la rotation d’une sphère ardente, il me semblait tourner telles ces figures de Michel Ange qu’emporte un immobile et vertigineux tourbillon. J’allais savoir l’odeur, le goût, qu’avait ce fruit rose inconnu. J’entendis un son précipité, prolongé et criard. Albertine avait sonné de toutes ses forces. (JF 934/494) |

| (6) | Tout d’un coup, sans que j’eusse entendu sonner, Françoise vint ouvrir la porte, introduisant Albertine qui entra souriante, silencieuse, replète, contenant dans la plénitude de son corps, préparés pour que je continuasse à les vivre, venus vers moi, les jours passés dans ce Balbec où je n’étais jamais retourné. (Guer 350/340) |

| (7) |

Mais hélas ! —car pour le baiser, nos narines et nos yeux sont aussi mal placés que nos lèvres mal faites—tout d’un coup, mes yeux cessèrent de voir, à son tour mon nez s’écrasant ne perçut plus aucune odeur, et sans connaître pour cela davantage le goût du rose désiré, j’appris à ces détestables signes, qu’enfin j’étais en train d’embrasser la joue d’Albertine. (Guer 365/353).Déjà, au moment où je l’avais couchée sur mon lit et où j’avais commencé à la caresser, Albertine avait pris un air que je ne lui connaissais pas, de bonne volonté docile, de simplicité presque puérile. (Guer 366/354) |

| (8) |

Je ne tenais pas à m’éterniser dans cette fête car j’avais convenu avec Albertine (je lui avais donné une loge pour Phèdre) qu’elle viendrait me voir un peu avant minuit. Certes je n’étais nullement épris d’elle ; j’obéissais en la faisant venir ce soir à un désir tout sensuel, bien qu’on fût à cette époque torride de l’année où la sensualité libérée visite plus volontiers les organes du goût, recherche surtout la fraîcheur. Plus que du baiser d’une jeune fille elle a soif d’une orangeade, d’un bain, voire de contempler cette lune épluchée et juteuse qui désaltérait le ciel. Mais pourtant je comptais me débarrasser, aux côtés d’Albertine—laquelle du reste me rappelait la fraîcheur du flot—des regrets que ne manqueraient pas de me laisser bien des visages charmants (car c’était aussi bien une soirée de jeunes filles que de dames que donnait la princesse). (SG 645/45) |

| (9) |

J’étais torturé par l’incessante reprise du désir toujours plus anxieux, et jamais accompli, d’un bruit d’appel ; arrivé au point culminant d’une ascension tourmentée dans les spirales de mon angoisse solitaire, du fond du Paris populeux et nocturne approché soudain de moi, à côté de ma bibliothèque, j’entendis tout à coup, mécanique et sublime, comme dans Tristan l’écharpe agitée ou le chalumeau du pâtre, le bruit de toupie du téléphone. Je m’élançai, c’était Albertine. (SG 731/128) |

| (10) |

Françoise détestait, du reste, Albertine parce que, pauvre, Albertine ne pouvait accroître ce que Françoise considérait comme mes supériorités. Elle souriait avec bienveillance chaque fois que j’étais invité par Mme de Villeparisis. En revanche elle était indignée qu’Albertine ne pratiquât pas la réciprocité. J’en étais arrivé à être obligé d’inventer de prétendus cadeaux faits par celle-ci et à l’existence desquels Françoise n’ajouta jamais l’ombre de foi. Ce manque de réciprocité la choquait surtout en matière alimentaire. Qu’Albertine acceptât des dîners de maman, si nous n’étions pas invités chez Mme Bontemps (laquelle pourtant n’était pas à Paris la moitié du temps, son mari acceptant des « postes » comme autrefois quand il avait assez du ministère), cela lui paraissait, de la part de mon amie, une indélicatesse qu’elle flétrissait indirectement en récitant ce dicton courant à Combray :« Mangeons mon pain,

|

| (11) |

Maman, qui avait rencontré Albertine, avait insisté pour que je la visse, à cause des choses gentilles qu’elle lui avait dites sur grand’mère et sur moi. Je lui avais donc donné rendez-vous. Je prévins le directeur pour qu’il la fît attendre au salon. Il me dit qu’il la connaissait depuis bien longtemps, elle et ses amies, bien avant qu’elles eussent atteint « l’âge de la pureté », mais qu’il leur en voulait de choses qu’elles avaient dites de l’hôtel. Il faut qu’elles ne soient pas bien « illustrées » pour causer ainsi. A moins qu’on ne les ait calomniées. (SG 775/172) |

| (12) |

Le temps fut long encore avant qu’Albertine arrivât. Mais la gaieté, la gentillesse qu’elle eut cette fois dissipèrent ma tristesse. Elle m’annonça (contrairement à ce qu’elle avait dit l’autre jour) qu’elle resterait la saison entière, et me demanda si nous ne pourrions pas, comme la première année, nous voir tous les jours. Je lui dis qu’en ce moment j’étais trop triste et que je la ferais plutôt chercher de temps en temps, au dernier moment, comme à Paris. « Si jamais vous vous sentez de la peine ou que le cœur vous en dise, n’hésitez pas, me dit-elle, faites-moi chercher, je viendrai en vitesse, et si vous ne craignez pas que cela fasse scandale dans l’hôtel, je resterai aussi longtemps que vous voudrez. » (SG 787/183) |

| (13) |

Cela fit que, pour la trouver, de jeune fille en jeune fille, se nouèrent tout naturellement autour d’elle des liens de fleurs. J’ose avouer que beaucoup de ses amies—je ne l’aimais pas encore—me donnèrent, sur une plage ou une autre, des instants de plaisir. Ces jeunes camarades bienveillantes ne me semblaient pas très nombreuses. Mais dernièrement j’y ai repensé, leurs noms me sont revenus. Je comptai que, dans cette seule saison, douze me donnèrent leurs frêles faveurs. Un nom me revint ensuite, ce qui fit treize. J’eus alors comme une cruauté enfantine de rester sur ce nombre. Hélas, je songeais que j’avais oublié la première, Albertine qui n’était plus et qui fit la quatorzième. (SG 789/185) |

| (14) |

Une des jeunes filles que je ne connaissais pas se mit au piano, et Andrée demanda à Albertine de valser avec elle. Heureux, dans ce petit Casino, de penser que j’allais rester avec ces jeunes filles, je fis remarquer à Cottard comme elles dansaient bien. Mais lui, du point de vue spécial du médecin, et avec une mauvaise éducation qui ne tenait pas compte de ce que je connaissais ces jeunes filles, à qui il avait pourtant dû me voir dire bonjour, me répondit : « Oui, mais les parents sont bien imprudents qui laissent leurs filles prendre de pareilles habitudes. Je ne permettrais certainement pas aux miennes de venir ici. Sont-elles jolies au moins » Je ne distingue pas leurs traits. Tenez, regardez, ajouta-t-il en me montrant Albertine et Andrée qui valsaient lentement, serrées l’une contre l’autre, j’ai oublié mon lorgnon et je ne vois pas bien, mais elles sont certainement au comble de la jouissance. On ne sait pas assez que c’est surtout par les seins que les femmes l’éprouvent. Et, voyez, les leurs se touchent complètement. » En effet, le contact n’avait pas cessé entre ceux d’Andrée et ceux d’Albertine. Je ne sais si elles entendirent ou devinèrent la réflexion de Cottard, mais elles se détachèrent légèrement l’une de l’autre tout en continuant à valser. Andrée dit à ce moment un mot à Albertine et celle-ci rit du même rire pénétrant et profond que j’avais entendu tout à l’heure. Mais le trouble qu’il m’apporta cette fois ne me fut plus que cruel ; Albertine avait l’air d’y montrer, de faire constater à Andrée quelque frémissement voluptueux et secret. (SG 795/191) |

| (15) |

Le mal que m’avaient fait ses paroles concernant Albertine et Andrée était profond, mais les pires souffrances n’en furent pas senties par moi immédiatement, comme il arrive pour ces empoisonnements qui n’agissent qu’au bout d’un certain temps. (SG 797/193) |

| (16) |

La pauvre Albertine craignit que ses contradictions, qu’elle n’avait pas aperçues, eussent été plus graves. Ne sachant pas exactement les mensonges qu’elle avait faits : « C’est très possible que je me sois contredite. L’air de la mer m’ôte tout raisonnement. Je dis tout le temps les noms les uns pour les autres. » (SG 801/196) |

| (17) |

Je pensais alors à tout ce que j’avais appris de l’amour de Swann pour Odette, de la façon dont Swann avait été joué toute sa vie. Au fond, si je veux y penser, l’hypothèse qui me fit peu à peu construire tout le caractère d’Albertine et interpréter douloureusement chaque moment d’une vie que je ne pouvais pas contrôler entière, ce fut le souvenir, l’idée fixe du caractère de Mme Swann, tel qu’on m’avait raconté qu’il était. Ces récits contribuèrent à faire que, dans l’avenir, mon imagination faisait le jeu de supposer qu’Albertine aurait pu, au lieu d’être une jeune fille bonne, avoir la même immoralité, la même faculté de tromperie qu’une ancienne grue, et je pensais à toutes les souffrances qui m’auraient attendu dans ce cas si j’avais jamais dû l’aimer. (SG 804/199) |

| (18) |

Quelquefois Albertine y faisait arrêter et me demandait d’aller seul chercher, pour qu’elle pût le boire dans la voiture, du calvados ou du cidre, qu’on assurait n’être pas mousseux et par lequel nous étions tout arrosés. Nous étions pressés l’un contre l’autre. Les gens de la ferme apercevaient à peine Albertine dans la voiture fermée, je leur rendais les bouteilles ; nous repartions, comme afin de continuer cette vie à nous deux, cette vie d’amants qu’ils pouvaient supposer que nous avions, et dont cet arrêt pour boire n’eût été qu’un moment insignifiant ; supposition qui eût paru d’autant moins invraisemblable si on nous avait vus après qu’Albertine avait bu sa bouteille de cidre ; elle semblait alors, en effet, ne plus pouvoir supporter entre elle et moi un intervalle qui d’habitude ne la gênait pas ; sous sa jupe de toile ses jambes se serraient contre mes jambes, elle approchait de mes joues ses joues qui étaient devenues blêmes, chaudes et rouges aux pommettes, avec quelque chose d’ardent et de fané comme en ont les filles de faubourgs. (SG 1015/403) |

| (19) |

Je n’attendais qu’une occasion pour la rupture définitive. Et, un soir, comme maman partait le lendemain pour Combray, où elle allait assister dans sa dernière maladie une sœur de sa mère, me laissant pour que je profitasse, comme grand’mère aurait voulu, de l’air de la mer, je lui avais annoncé qu’irrévocablement j’étais décidé à ne pas épouser Albertine et allais cesser prochainement de la voir. J’étais content d’avoir pu, par ces mots, donner satisfaction à ma mère la veille de son départ. Elle ne m’avait pas caché que c’en avait été en effet une très vive pour elle. Il fallait aussi m’en expliquer avec Albertine. (SG 1112/497) |

| (20) |

C’était une » terra incognita » terrible où je venais d’atterrir, une phase nouvelle de souffrances insoupçonnées qui s’ouvrait. Et pourtant ce déluge de la réalité qui nous submerge, s’il est énorme auprès de nos timides et infimes suppositions, il était pressenti par elles. C’est sans doute quelque chose comme ce que je venais d’apprendre, c’était quelque chose comme l’amitié d’Albertine et Mlle Vinteuil, quelque chose que mon esprit n’aurait su inventer, mais que j’appréhendais obscurément quand je m’inquiétais tout en voyant Albertine auprès d’Andrée. (SG 1115/500) |

| (21) |

Quand je suis venu ici, j’ai quitté une femme que j’ai dû épouser, qui était prête à tout abandonner pour moi. Elle devait partir en voyage ce matin, et depuis une semaine, tous les jours je me demandais si j’aurais le courage de ne pas lui télégraphier que je revenais. J’ai eu ce courage, mais j’étais si malheureux que j’ai cru que je me tuerais. C’est pour cela que je vous ai demandé hier soir si vous ne pourriez pas venir coucher à Balbec. Si j’avais dû mourir, j’aurais aimé vous dire adieu. » Et je donnai libre cours aux larmes que ma fiction rendait naturelles. » Mon pauvre petit, si j’avais su, j’aurais passé la nuit auprès de vous « , s’écria Albertine, à l’esprit de qui l’idée que j’épouserais peut-être cette femme et que l’occasion de faire, elle, un » beau mariage » s’évanouissait ne vint même pas, tant elle était sincèrement émue d’un chagrin dont je pouvais lui cacher la cause, mais non la réalité et la force. » (SG 1118/502) |

| (22) |

Quand je pense maintenant que mon amie était venue, à notre retour de Balbec, habiter à Paris sous le même toit que moi, qu’elle avait renoncé à l’idée d’aller faire une croisière, qu’elle avait sa chambre à vingt pas de la mienne, au bout du couloir, dans le cabinet à tapisseries de mon père, et que chaque soir, fort tard, avant de me quitter, elle glissait dans ma bouche sa langue, comme un pain quotidien, comme un aliment nourrissant et ayant le caractère presque sacré de toute chair à qui les souffrances que nous avons endurées à cause d’elle ont fini par conférer une sorte de douceur morale. (Pris 10/4) |

| (23) |

Maman préférait paraître approuver un choix sur lequel elle avait le sentiment qu’elle ne pourrait pas me faire revenir. Mais tous ceux qui l’ont vue à cette époque m’ont dit qu’à sa douleur d’avoir perdu sa mère s’ajoutait un air de perpétuelle préoccupation. Cette contention d’esprit, cette discussion intérieure, donnait à maman une grande chaleur aux tempes et elle ouvrait constamment les fenêtres pour se rafraîchir. Mais, de décision, elle n’arrivait pas à en prendre de peur de « m’influencer » dans un mauvais sens et de gâter ce qu’elle croyait mon bonheur. Elle ne pouvait même pas se résoudre à m’empêcher de garder provisoirement Albertine à la maison. (Pris 13/7) |

| (24) |

Ce n’est pas certes, je le savais, que j’aimasse Albertine le moins du monde. L’amour n’est peut-être que la propagation de ces remous qui, à la suite d’une émotion, émeuvent l’âme. Certains avaient remué mon âme tout entière quand Albertine m’avait parlé, à Balbec, de Mlle Vinteuil, mais ils étaient maintenant arrêtés. Je n’aimais plus Albertine, car il ne me restait plus rien de la souffrance, guérie maintenant, que j’avais eue dans le tram, à Balbec, en apprenant quelle avait été l’adolescence d’Albertine, avec des visites peut-être à Montjouvain. (Pris 20/14) |

| (25) |

Les soirs où cette dernière ne me lisait pas à haute voix, elle me faisait de la musique ou entamait avec moi des parties de dames ou des causeries, que j’interrompais les unes et les autres pour l’embrasser. Nos rapports étaient d’une simplicité qui les rendait reposants. Le vide même de sa vie donnait à Albertine une espèce d’empressement et d’obéissance pour les seules choses que je réclamais d’elle. (Pris 67/59) |

| (26) |

« Vous m’avez dit que vous aviez déjeuné à Vatel, Mlle Albertine me parle des Réservoirs. Qu’est-ce que cela veut dire ? » Le mécanicien me répondit : « Ah ! j’ai dit que j’avais déjeuné au Vatel, mais je ne peux pas savoir où Mademoiselle a déjeuné. Elle m’a quitté en arrivant à Versailles pour prendre un fiacre à cheval, ce qu’elle préfère quand ce n’est pas pour faire de la route. » Déjà j’enrageais en pensant qu’elle avait été seule ; enfin ce n’était que le temps de déjeuner. « Vous auriez pu, dis-je d’un air de gentillesse (car je ne voulais pas paraître faire positivement surveiller Albertine, ce qui eût été humiliant pour moi, et doublement, puisque cela eût signifié qu’elle me cachait ses actions), déjeuner, je ne dis pas avec elle, mais au même restaurant. (Pris 132/122) |

| (27) |

Les robes même que je lui achetais, le yacht dont je lui avais parlé, les peignoirs de Fortuny, tout cela ayant dans cette obéissance d’Albertine, non pas sa compensation, mais son complément, m’apparaissait comme autant de privilèges que j’exerçais ; car les devoirs et les charges d’un maître font partie de sa domination, et le définissent, le prouvent tout autant que ses droits. Et ces droits qu’elle me reconnaissait donnaient précisément à mes charges leur véritable caractère : j’avais une femme à moi qui, au premier mot que je lui envoyais à l’improviste, me faisait téléphoner avec déférence qu’elle revenait, qu’elle se laissait ramener, aussitôt. J’étais plus maître que je n’avais cru. Plus maître, c’est-à-dire plus esclave. (Pris 157/147) |

| (28) |

D’ailleurs, sa séquestration, qu’Albertine s’arrangeait elle-même si ingénieusement à rendre absolue, en m’ôtant la souffrance m’ôta peu à peu le soupçon, et je pus recommencer, quand le soir ramenait mes inquiétudes, à trouver dans la présence d’Albertine l’apaisement des premiers jours. Assise à côté de mon lit, elle parlait avec moi d’une de ces toilettes ou de ces objets que je ne cessais de lui donner pour tâcher de rendre sa vie plus douce et sa prison plus belle. (Pris 367/354) |

| (29) |

Bientôt les nuits raccourcirent davantage, et avant les heures anciennes du matin, je voyais déjà dépasser des rideaux de ma fenêtre la blancheur quotidiennement accrue du jour. Si je me résignais à laisser encore mener à Albertine cette vie, où, malgré ses dénégations, je sentais qu’elle avait l’impression d’être prisonnière, c’était seulement parce que chaque jour j’étais sûr que le lendemain je pourrais me mettre, en même temps qu’à travailler, à me lever, à sortir, à préparer un départ pour quelque propriété que nous achèterions et où Albertine pourrait mener plus librement, et sans inquiétude pour moi, la vie de campagne ou de mer, de navigation ou de chasse, qui lui plairait. (Pris 388/373) |

| (30) |

Mademoiselle Albertine est partie ! Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie ! Il y a un instant, en train de m’analyser, j’avais cru que cette séparation sans s’être revus était justement ce que je désirais, et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu’elle me privait de réaliser, je m’étais trouvé subtil, j’avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l’aimais plus. Mais ces mots : » Mademoiselle Albertine est partie » venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi ce que j’avais cru n’être rien pour moi, c’était tout simplement toute ma vie. (Fug 419/3) |

| (31) |

« Mon Ami,Pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre, mais je suis si lâche, j’ai toujours eu si peur devant vous, que, même en me forçant, je n’ai pas eu le courage de le faire. Voici ce que j’aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible, vous avez d’ailleurs vu par votre algarade de l’autre soir qu’il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s’arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours. Il vaut donc mieux, puisque nous avons eu la chance de nous réconcilier, nous quitter bons amis. C’est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot, et je vous prie d’être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin, en pensant à l’immense que j’aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemie, il me sera déjà assez dur de vous devenir peu à peu, et bien vite, indifférente ; aussi ma décision étant irrévocable, avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurai demandé mes malles. Adieu, je vous laisse le meilleur de moi-même. » Albertine. » (Fug 421/5) |

| (32) |

Ce malheur était le plus grand de toute ma vie. Et malgré tout, la souffrance qu’il me causait était peut-être dépassée encore par la curiosité de connaître les causes de ce malheur qu’Albertine avait désiré, retrouvé. Mais les sources des grands événements sont comme celles des fleuves, nous avons beau parcourir la surface de la terre, nous ne les retrouvons pas. Albertine avait-elle ainsi prémédité depuis longtemps sa fuite ? (Fug 427/11) |

| (33) |

Je me proposais d’écrire à Albertine une lettre d’adieux où je considèrerais son départ comme définitif, tandis que j’enverrais Saint-Loup exercer sur Mme Bontemps, et comme à mon insu, la pression la plus brutale pour qu’Albertine revînt au plus vite. Sans doute j’avais expérimenté avec Gilberte le danger des lettres d’une indifférence qui, feinte d’abord, finit par devenir vraie. Et cette expérience aurait dû m’empêcher d’écrire à Albertine des lettres du même caractère que celles que j’avais écrites à Gilberte. (Fug 435/19) |

| (34) |

Je laissai toute fierté vis-à-vis d’Albertine, je lui envoyai un télégramme désespéré lui demandant de revenir à n’importe quelles conditions, qu’elle ferait tout ce qu’elle voudrait, que je demandais seulement à l’embrasser une minute trois fois par semaine avant qu’elle se couche. Et elle eût dit une fois seulement, que j’eusse accepté une fois. Elle ne revint jamais. Mon télégramme venait de partir que j’en reçus un. Il était de Mme Bontemps. Le monde n’est pas créé une fois pour toutes pour chacun de nous. Il s’y ajoute au cours de la vie des choses que nous ne soupçonnions pas. Ah ! ce ne fut pas la suppression de la souffrance que produisirent en moi les deux premières lignes du télégramme : « Mon pauvre ami, notre petite Albertine n’est plus, pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous qui l’aimiez tant. Elle a été jetée par son cheval contre un arbre pendant une promenade. Tous nos efforts n’ont pu la ranimer. » (Fug 476/58) |

| (35 |

Je parlai à Andrée, non sur un ton interrogatif mais comme si je l’avais su de tout temps, peut-être par Albertine, du goût qu’elle-même Andrée avait pour les femmes et de ses propres relations avec Mlle Vinteuil. Elle avoua tout cela sans aucune difficulté, en souriant.En somme, si Andrée ayant ces goûts au point de ne s’en cacher nullement, et Albertine ayant eu pour elle la grande affection que très certainement elle avait, malgré cela Andrée n’avait jamais eu de relations charnelles avec Albertine et avait toujours ignoré qu’Albertine eût de tels goûts, c’est qu’Albertine ne les avait pas, et n’avait eu avec personne les relations que plus qu’avec aucune autre elle aurait eues avec Andrée. (Fug 547/128) |

| (36) |

Ah ! nous avons passé toutes les deux de bonnes heures, elle était si caressante, si passionnée. Du reste ce n’était pas seulement avec moi qu’elle aimait prendre du plaisir. Elle avait rencontré chez Mme Verdurin un joli garçon, Morel. Tout de suite ils s’étaient compris. Il se chargeait, ayant d’elle la permission d’y prendre aussi son plaisir, car il aimait les petites novices, de lui en procurer. Sitôt qu’il les avait mises sur le mauvais chemin, il les laissait. Il se chargeait ainsi de plaire à de petites pêcheuses d’une plage éloignée, à de petites blanchisseuses, qui s’amourachaient d’un garçon mais n’eussent pas répondu aux avances d’une jeune fille. Aussitôt que la petite était bien sous sa domination, il la faisait venir dans un endroit tout à fait sûr, où il la livrait à Albertine. Par peur de perdre Morel, qui s’y mêlait du reste, la petite obéissait toujours, et d’ailleurs elle le perdait tout de même, car, par peur des conséquences et aussi parce qu’une ou deux fois lui suffisaient, il filait en laissant une fausse adresse. Il eut une fois l’audace d’en mener une, ainsi qu’Albertine, dans une maison de femmes à Corliville, où quatre ou cinq la prirent ensemble ou successivement. (Fug 599/180) |

| (37) |

Je [Andrée] crois qu’elle a été forcée de vous quitter par sa tante qui avait des vues pour elle sur cette canaille, vous savez, ce jeune homme que vous appeliez » je suis dans les choux « , ce jeune homme qui aimait Albertine et l’avait demandée. Voyant que vous ne l’épousiez pas, ils ont eu peur que la prolongation choquante de son séjour chez vous n’empêchât ce jeune homme de l’épouser. (Fug 614/194)

|

Quel travail admirable. Merci à vous …

Vous avez réalisé ce site en étant animé par votre seule passion? Avez-vous fait une thèse sur Proust?

Merci pour votre message. Je ne suis qu’un dilettante amoureux de la « Recherche » et désireux d’aider les personnes qui ont du mal à rentrer dans ce monde si passionnant mais parfois déroutant.

J’ai beau avoir lu et relu maintes fois « La Recherche », je me pose toujours la question suivante : Le narrateur et Albertine étaient-ils « amants » au sens sexuel du terme ? Certes le narrateur décrit ses moments d’intimité avec Albertine, notamment lorsque cette dernière habitait chez lui. Il explique même qu’il se prodiguaient des caresses et des baisers lorsqu’elle venait se coucher sur son lit, mais à aucun moment il ne dit de manière explicite qu’ils avaient des rapports sexuels, qu’il l’avait possédée au sens biblique du terme. Leur véritable relation demeure donc pour moi une énigme… Si un lecteur plus attentif que moi pouvait me citer un passage, une phrase du narrateur qui m’aurait échappé et qui préciserait l’exacte nature de leur relation, j’en serais ravi.

À la fin de Sodome et Ghomorre, lorsque le narrateur quitte Balbec pour Paris, il écrit : » … je fredonnais inconsciemment le même air qu’alors ; et c’est seulement en m’en apercevant qu’à la chanson je reconnaissais le chanteur intermittent, lequel, en effet, ne savait que celle-là. La première fois que je l’avais chantée, je commençais d’aimer Albertine, mais je croyais que je ne la connaîtrait jamais. Plus tard, à Paris, c’est quand j’avais cessé de l’aimer et quelques jours après l’avoir possédée pour la première fois. » Très cordialement.

Bonjour,

Je me permets une réponse…Par contre, je n’ai pas lu « La Recherche » en entier, seulement quelques livres et vu le film de Companeez. Comme vous, j’ai le sentiment que le narrateur ne va pas jusqu’au bout de son désir. J’ai relevé une phrase qui va dans le sens de notre ressenti à tous les deux, reprise dans le film de Companeez (autour de 45 minutes dans la IIème parite): « Je l’embrassais comme j’embrassais ma mère jadis pour calmer mes chagrins d’enfant. »

Je trouve cette relation très ambiguë, voire étrange et parfois irréaliste. D’ailleurs, Albertine a été inspirée d’une relation homosexuelle qu’eut Proust avec Alfred. Il y a quelque chose qui cloche dans leur relation qui semble davantage construite intellectuellement que physiquement, d’où cette absence de désir d’aller jusqu’au bout. Je vous livre mon interprétation, mais je trouve le texte tellement complexe sur ce personnage, que je ne pense pas qu’il existe une façon de voir.

J’en profite pour remercier le détenteur de ce blog d’avoir fait un tel travail…Je passe l’agrégation de lettres cette année et votre site nous est très utile (plusieurs personnes l’ont mentionné autour de moi et même mon excellente professeure de littérature comparée!), puisque Proust et plus précisément « Le Temps retrouvé » est au programme de littérature comparée.

Merci pour votre question très judicieuse et pour le détenteur du blog d’avoir accompli un tel labeur. J’avoue avoir du mal à entrer dans l’oeuvre. Proust ne me touche vraiment que lorsqu’il parle d’art.

il n’y a eu aucune relation « sexuelle » avec agostinelli

D’où tirez-vous cette certitude ?

Sans doute du fait qu’Agostinelli n’était pas homosexuel

Monsieur,

Voilà où le mot « amateur » révèle tout sons sens : qui aime. Vous aimez vraiment et vous savez faire aimer. Soyez-en remercié.

Votre travail, en plus, est extrêmement précieux car Proust non seulement atomise la chronologie mais encore brouille le tête du lecteur avec ses innombrables personnages dont, parfois, on ne sait plus qui ils sont, d’où ils sortent.

Votre rubrique « Les personnages » est très utile et présente l’essentiel pour s’y retrouver, appuyé toujours des textes pertinents.

Mes compliments et remerciements renouvelés pour ce travail de bénédictin.

Merci pour cet aimable commentaire

J’ai trouvé dans certaines éditions le terme de « gousse « à propos d’Albertine…

Est ce là un mot habituel pour décrire ces habitudes feminines?

Merci de votre avis

M.Juy

Gousse est un mot d’argot qui veut dire lesbienne. Très souvent employé dans des insultes du type espèce de gousse ou sale gousse ! J’ai découvert ce mot il y a longtemps dans des écrits de Pierre Louÿs et un peu plus tard dans la bouche du truculent Bérurier, personnage haut en couleur de San Antonio alias Frédéric Dard.

At one point, the narrator describes in detail the genitalia of Albertine, and at another he seems to describe having an orgasm while caressing her, much as happened so embarrassingly for him with Gilberte many years earlier. It seems to me, then, that we are to understand that he and Albertine are lovers.

Etant sur la page d’Albertine ce soir, je tiens à vous remercier de ce travail si agréable, qui permet de relire La Recherche d’une autre façon.

Pardonnez parfois mon ignorance mais je ne reconnais pas la jeune femme en photo, qui est-elle ? Belle soirée et encore merci.

Désolé de ne pas pouvoir vous répondre. J’ai trouvé cette photo (sans légende) au fil de mes recherches sur le Net et en la voyant j’ai aussitôt pensé à Albertine dans « La prisonnière » alors qu’elle s’ennuyait beaucoup et s’étourdissait dans l’achat de jolies toilettes.

Je suis très heureux que vous appréciez le site et vous souhaite une bonne lecture.