d’après Agranska Krolik

.

Annie Raout, adepte de Marcel Proust, publie depuis quelque temps, sur le Net, de courts extraits d’ « A la Recherche du temps perdu », chacun d’eux associé à un tableau ou, plus rarement, à un objet d’art.

Séduits par cette initiative, nous l’avons contactée pour lui proposer de publier ses « billets » sur ce site, ce qu’elle a accepté.

Les voici donc rassemblés dans cette rubrique « Heureuses associations », appellation particulièrement bien choisie puisque, comme les visiteurs pourront le vérifier par eux mêmes, les rapprochements entre textes et tableaux sont toujours étonnants.

De plus, gageons qu’ils permettront à certains visiteurs de découvrir des œuvres parfois méconnues, mais toujours d’une grande qualité, tout en appréciant le plaisir renouvelé de lire de courts extraits de « La Recherche »

Merci Annie Raout pour votre collaboration.

.

*****

.

Nota :

Pour chaque extrait proposé, l’indice repris entre parenthèses renvoie à la collection de la Pléïade (édition 1954) ainsi qu’à la collection Folio (édition 1988). A titre d’exemple, (Guer 1129/514)) indique que l’on trouvera l’extrait dans le livre « le côté de Guermantes » à la page 1129 de la Pléiade et à la page 514 de la collection Folio

.

*****

.

La figure de Legrandin exprimait une animation, un zèle extraordinaires ; il fit un profond salut avec un renversement secondaire en arrière, qui ramena brusquement son dos au-delà de la position de départ et qu’avait dû lui apprendre le mari de sa soeur, Mme de Cambremer. Ce redressement rapide fit refluer en une sorte d’onde fougueuse et musclée la croupe de Legrandin que je ne supposais pas si charnue ; et je ne sais pourquoi cette ondulation de pure matière, ce flot tout charnel, sans expression de spiritualité et qu’un empressement plein de bassesse fouettait en tempête, éveillèrent tout d’un coup dans mon esprit la possibilité d’un Legrandin tout différent de celui que nous connaissions. Cette dame le pria de dire quelque chose à son cocher, et tandis qu’il allait jusqu’à la voiture, l’empreinte de joie timide et dévouée que la présentation avait marquée sur son visage y persistait encore. Ravi dans une sorte de rêve, il souriait, puis il revint vers la dame en se hâtant et, comme il marchait plus vite qu’il n’en avait l’habitude, ses deux épaules oscillaient de droite et de gauche ridiculement, et il avait l’air tant il s’y abandonnait entièrement en n’ayant plus souci du reste, d’être le jouet inerte et mécanique du bonheur. Cependant, nous sortions du porche, nous allions passer à côté de lui, il était trop bien élevé pour détourner la tête, mais il fixa de son regard soudain chargé d’une rêverie profonde un point si éloigné de l’horizon qu’il ne put nous voir et n’eut pas à nous saluer. (Swann 124/200)

.

.

*****

.

Sans doute la princesse de Parme admettait fort bien qu’on pût se plaire davantage dans la société de Mme de Guermantes que dans la sienne propre. Elle était bien obligée de constater qu’on s’écrasait aux « jours » de la duchesse et qu’elle-même y rencontrait souvent trois ou quatre Altesses qui se contentaient de mettre leur carte chez elle. Et elle avait beau retenir les mots d’Oriane, imiter ses robes, servir à ses thés les mêmes tartes aux fraises, il y avait des fois où elle restait seule toute la journée avec une dame d’honneur et un conseiller de légation étranger. Aussi, lorsque (comme ç’avait été par exemple le cas pour Swann jadis) quelqu’un ne finissait jamais la journée sans être allé passer deux heures chez la duchesse et faisait une visite une fois tous les deux ans à la princesse de Parme, celle-ci n’avait pas grande envie, même pour amuser Oriane, de faire à ce Swann quelconque les « avances » de l’inviter à dîner. Bref, convier la duchesse était pour la princesse de Parme une occasion de perplexités, tant elle était rongée par la crainte qu’Oriane trouvât tout mal. Mais en revanche, et pour la même raison, quand la princesse de Parme venait dîner chez Mme de Guermantes, elle était sûre d’avance que tout serait bien, délicieux, elle n’avait qu’une peur, c’était de ne pas savoir comprendre, retenir, plaire, de ne pas savoir assimiler les idées et les gens. À ce titre ma présence excitait son attention et sa cupidité, aussi bien que l’eût fait une nouvelle manière de décorer la table avec des guirlandes de fruits, incertaine qu’elle était si c’était l’une ou l’autre, la décoration de la table ou ma présence, qui était plus particulièrement l’un de ces charmes, secret du succès des réceptions d’Oriane, et, dans le doute, bien décidée à tenter d’avoir à son prochain dîner l’un et l’autre. (Guer 457/442)

.

.

.

*****

.

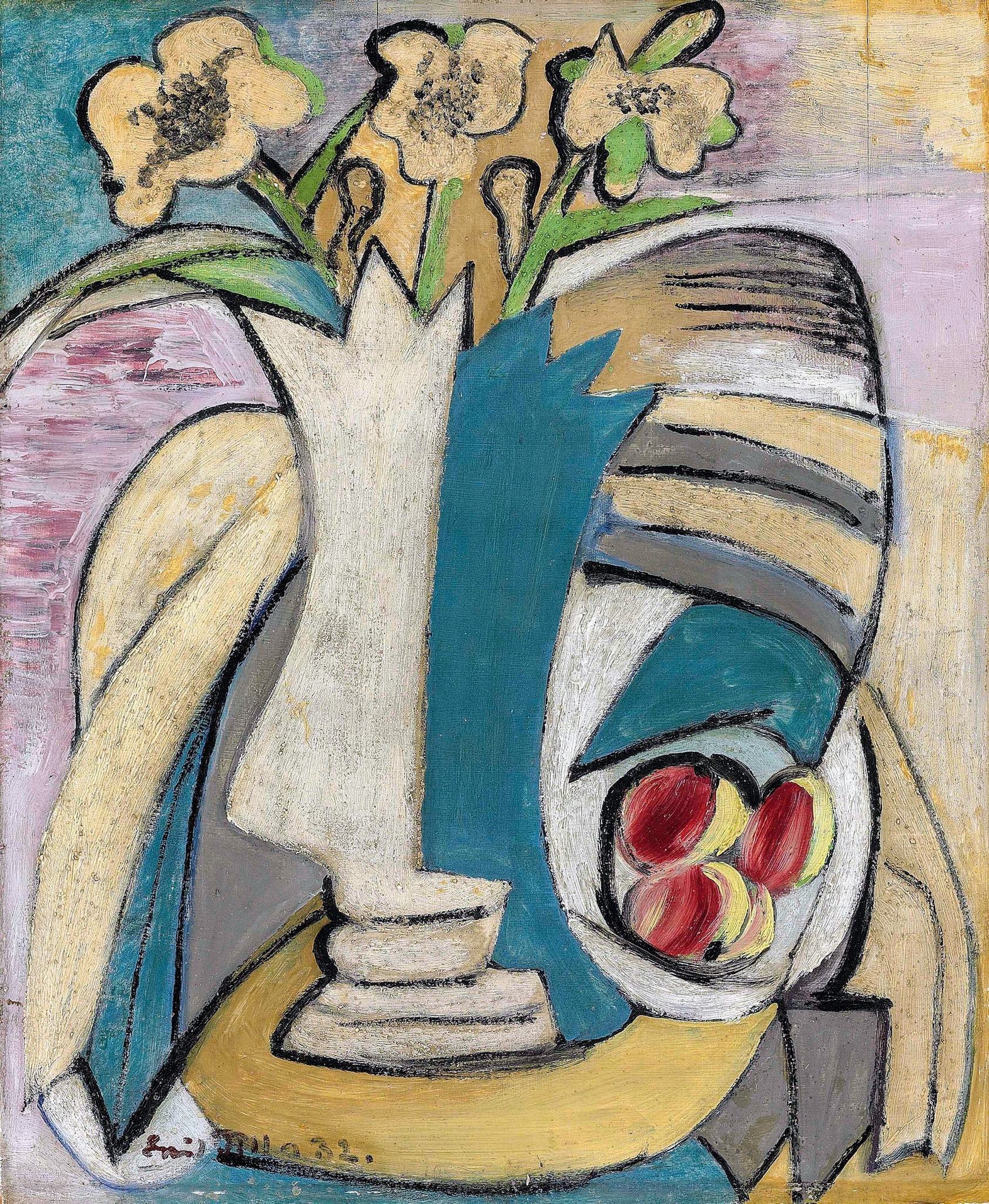

Les fleurs qui jouaient alors sur l’herbe, l’eau qui passait au soleil, tout le paysage qui environna leur apparition continue à accompagner leur souvenir de son visage inconscient ou distrait ; et certes quand ils étaient longuement contemplés par cet humble passant, par cet enfant qui rêvait – comme l’est un roi, par un mémorialiste perdu dans la foule –, ce coin de nature, ce bout de jardin n’eussent pu penser que ce serait grâce à lui qu’ils seraient appelés à survivre en leurs particularités les plus éphémères ; et pourtant ce parfum d’aubépine qui butine le long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le gravier d’une allée, une bulle formée contre une plante aquatique par l’eau de la rivière et qui crève aussitôt, mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d’années successives, tandis qu’alentour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Parfois ce morceau de paysage amené ainsi jusqu’à aujourd’hui se détache si isolé de tout, qu’il flotte incertain dans ma pensée comme une Délos fleurie, sans que je puisse dire de quel pays, de quel temps – peut-être tout simplement de quel rêve – il vient. Mais c’est surtout comme à des gisements profonds de mon sol mental, comme aux terrains résistants sur lesquels je m’appuie encore, que je dois penser au côté de Méséglise et au côté de Guermantes. C’est parce que je croyais aux choses, aux êtres, tandis que je les parcourais, que les choses, les êtres qu’ils m’ont fait connaître, sont les seuls que je prenne encore au sérieux et qui me donnent encore de la joie. (Swann 183/273)

.

.

Nikos Ghikas – La rivière – 1966

.

*****

.

Mme Verdurin n’y mettait aucune malice. Elle était certaine des moeurs du baron, mais quand elle s’exprimait ainsi elle n’y pensait nullement, mais seulement à savoir si on pouvait inviter ensemble le prince et M. de Charlus, si cela corderait. Elle ne mettait aucune intention malveillante dans l’emploi de ces expressions toutes faites et que les « petits clans » artistiques favorisent. Pour se parer de M. de Guermantes, elle voulait l’emmener, l’après-midi qui suivrait le déjeuner, à une fête de charité et où des marins de la côte figureraient un appareillage. Mais n’ayant pas le temps de s’occuper de tout, elle délégua ses fonctions au fidèle des fidèles, au baron. « Vous comprenez, il ne faut pas qu’ils restent immobiles comme des moules, il faut qu’ils aillent, qu’ils viennent, qu’on voie le branle-bas, je ne sais pas le nom de tout ça. Mais vous qui allez souvent au port de Balbec-Plage, vous pourriez bien faire faire une répétition sans vous fatiguer. Vous devez vous y entendre mieux que moi, M. de Charlus, à faire marcher des petits marins. Mais après tout nous nous donnons bien du mal pour M. de Guermantes. C’est peut-être un imbécile du Jockey. Oh ! mon Dieu, je dis du mal du Jockey, et il me semble me rappeler que vous en êtes. Hé ! baron, vous ne me répondez pas, est-ce que vous en êtes ? Vous ne voulez pas sortir avec nous ? Tenez, voici un livre que j’ai reçu, je pense qu’il vous intéressera. C’est du Roujon. Le titre est joli : Parmi les hommes ». (SG 1045/432)

.

.

*****

.

En vain, tenant l’étendue dans le champ de ma vision, je la drainais de mes regards qui eussent voulu en ramener une femme. Je pouvais aller jusqu’au porche de Saint-André-des-Champs ; jamais ne s’y trouvait la paysanne que je n’eusse pas manqué d’y rencontrer si j’avais été avec mon grand-père et dans l’impossibilité de lier conversation avec elle. Je fixais indéfiniment le tronc d’un arbre lointain, de derrière lequel elle allait surgir et venir à moi ; l’horizon scruté restait désert, la nuit tombait, c’était sans espoir que mon attention s’attachait, comme pour aspirer les créatures qu’ils pouvaient recéler, à ce sol stérile, à cette terre épuisée ; et ce n’était plus d’allégresse, c’était de rage que je frappais les arbres du bois de Roussainville d’entre lesquels ne sortait pas plus d’êtres vivants que s’ils eussent été des arbres peints sur la toile d’un panorama, quand, ne pouvant me résigner à rentrer à la maison avant d’avoir serré dans mes bras la femme que j’avais tant désirée, j’étais pourtant obligé de reprendre le chemin de Combray en m’avouant à moi-même qu’était de moins en moins probable le hasard qui l’eût mise sur mon chemin. Et s’y fût-elle trouvée, d’ailleurs, eussé-je osé lui parler ? Il me semblait qu’elle m’eût considéré comme un fou ; je cessais de croire partagés par d’autres êtres, de croire vrais en dehors de moi les désirs que je formais pendant ces promenades et qui ne se réalisaient pas. Ils ne m’apparaissaient plus que comme les créations purement subjectives, impuissantes, illusoires, de mon tempérament. Ils n’avaient plus de lien avec la nature, avec la réalité qui dès lors perdait tout charme et toute signification et n’était plus à ma vie qu’un cadre conventionnel comme l’est à la fiction d’un roman le wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit pour tuer le temps. (Swann 158/241)

.

.

*****

.

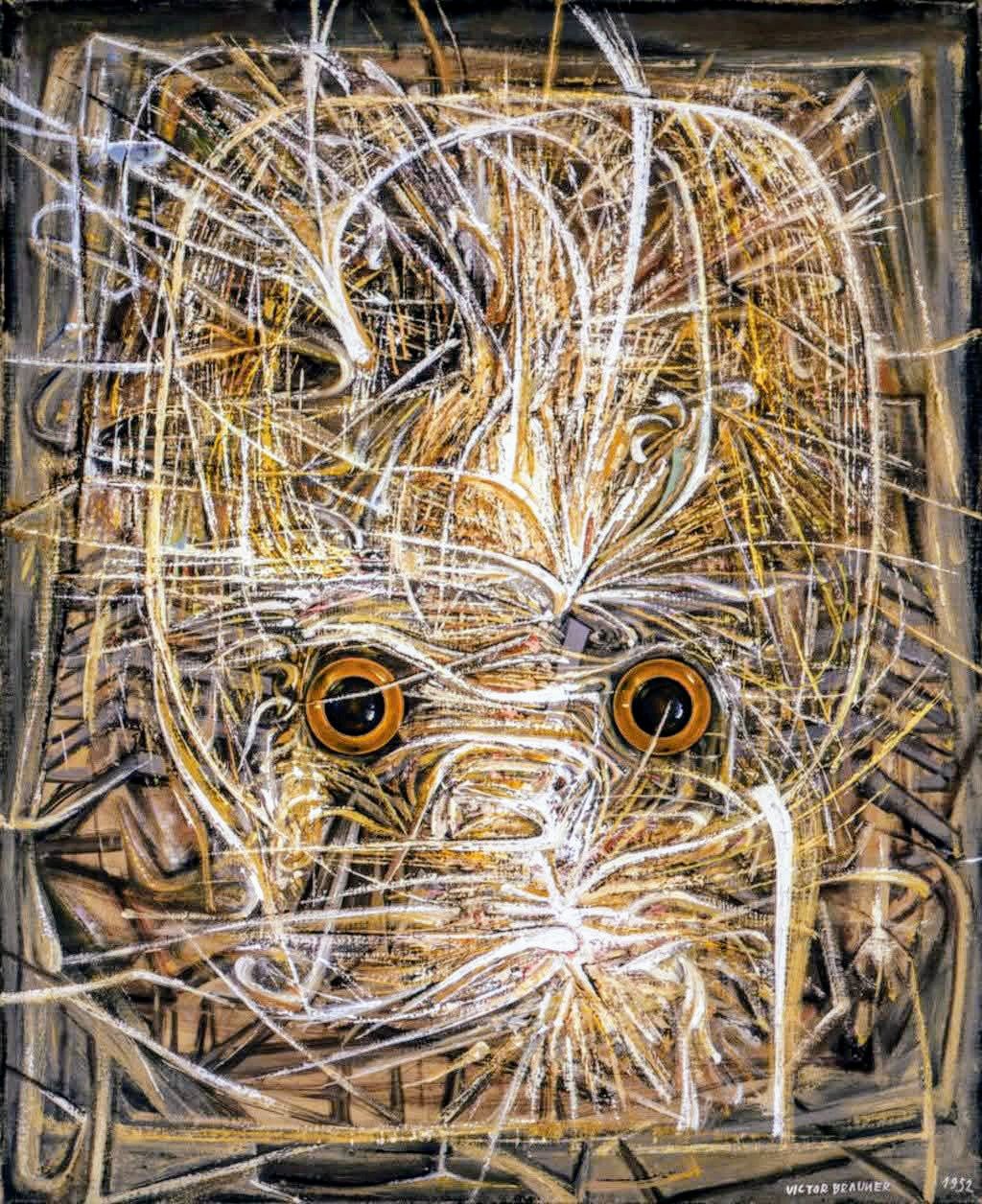

J’eus un fou rire devant ce sublime gaga, aussi émollié dans sa bénévole caricature de lui-même que l’était, dans la manière tragique, M. de Charlus foudroyé et poli. M. d’Argencourt, dans son incarnation de moribond-bouffe d’un Regnard exagéré par Labiche, était d’un accès aussi facile, aussi affable, que M. de Charlus roi Lear qui se découvrait avec application devant le plus médiocre salueur. Pourtant je n’eus pas l’idée de lui dire mon admiration pour la vision extraordinaire qu’il offrait. Ce ne fut pas mon antipathie ancienne qui m’en empêcha, car précisément il était arrivé à être tellement différent de lui-même que j’avais l’illusion d’être devant une autre personne aussi bienveillante, aussi désarmée, aussi inoffensive que l’Argencourt habituel était rogue, hostile et dangereux. Tellement une autre personne, qu’à voir ce personnage si ineffablement grimaçant, comique et blanc, ce bonhomme de neige simulant un général Dourakine en enfance, il me semblait que l’être humain pouvait subir des métamorphoses aussi complètes que celles de certains insectes. J’avais l’impression de regarder, derrière le vitrage instructif d’un muséum d’histoire naturelle, ce que peut être devenu le plus rapide, le plus sûr en ses traits d’un insecte, et je ne pouvais pas ressentir les sentiments que m’avait toujours inspirés M. d’Argencourt devant cette molle chrysalide, plutôt vibratile que remuante. Mais je me tus, je ne félicitai pas M. d’Argencourt d’offrir un spectacle qui semblait reculer les limites entre lesquelles peuvent se mouvoir les transformations du corps humain. (Pris 922/219)

.

.

.

*****

.

Si un client de Cottard lui demandait : « Rencontrez-vous quelquefois les Guermantes ? » c’est de la meilleure foi du monde que le professeur répondait : « Peut-être pas justement les Guermantes, je ne sais pas. Mais je vois tout ce monde-là chez des amis à moi. Vous avez certainement entendu parler des Verdurin. Ils connaissent tout le monde. Et puis eux du moins ce ne sont pas des gens chics décatis. Il y a du répondant. On évalue généralement que Mme Verdurin est riche à trente-cinq millions. Dame, trente-cinq millions, c’est un chiffre. Aussi elle n’y va pas avec le dos de la cuiller. Vous me parliez des élégances aristocratiques, et qui n’étaient même pas ce qu’étaient Mme de la duchesse de Guermantes. Je vais vous dire la différence : Mme Verdurin c’est une grande dame, la duchesse de Guermantes est probablement une purée. Vous saisissez bien la nuance, n’est-ce pas ? En tous cas, que les Guermantes aillent ou non chez Mme Verdurin, elle reçoit, ce qui vaut mieux, les d’Sherbatoff, les d’Forcheville, et tutti quanti, des gens de la plus haute volée, toute la noblesse de France et de Navarre à qui vous me verriez parler de pair à compagnon. D’ailleurs ce genre d’individus recherche volontiers les princes de la science », ajoutait-il avec un sourire d’amour-propre béat, amené à ses lèvres par la satisfaction orgueilleuse, non pas tellement que l’expression jadis réservée aux Potain, aux Charcot, s’appliquât maintenant à lui, mais qu’il sût enfin user comme il convenait de toutes celles que l’usage autorise et, qu’après les avoir longtemps piochées, il possédait à fond. Aussi après m’avoir cité la princesse Sherbatoff parmi les personnes que recevait Mme Verdurin, Cottard ajoutait en clignant de l’oeil : « Vous voyez le genre de la maison, vous comprenez ce que je veux dire ? » Il voulait dire ce qu’il y a de plus chic. Or, recevoir une dame russe qui ne connaissait que la grande-duchesse Eudoxie, c’était peu. Mais la princesse Sherbatoff eût même pu ne pas la connaître sans qu’eussent été amoindries l’opinion que Cottard avait relativement à la suprême élégance du salon Verdurin et sa joie d’y être reçu. (SG 880/273)

.

.

*****

.

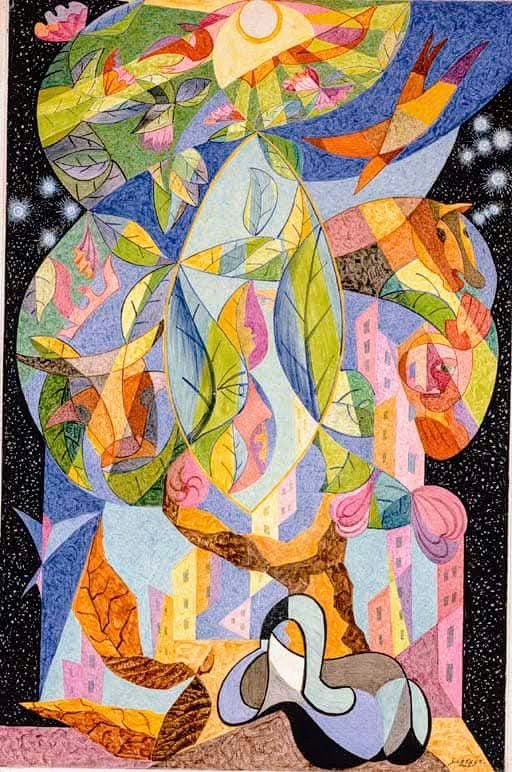

Mme de Villeparisis ajouta elle-même, quoique indirectement, une confirmation aux traits essentiels, déjà certains pour moi, de la nature de son neveu, un jour où je les rencontrai tous deux dans un chemin si étroit qu’elle ne put faire autrement que de me présenter à lui. Il sembla ne pas entendre qu’on lui nommait quelqu’un, aucun muscle de son visage ne bougea ; ses yeux où ne brilla pas la plus faible lueur de sympathie humaine, montrèrent simplement dans l’insensibilité, dans l’inanité du regard, une exagération à défaut de laquelle rien ne les eût différenciés de miroirs sans vie. Puis fixant sur moi ces yeux durs comme s’il eût voulu se renseigner sur moi, avant de me rendre mon salut, par un brusque déclenchement qui sembla plutôt dû à un réflexe musculaire qu’à un acte de volonté, mettant entre lui et moi le plus grand intervalle possible, allongea le bras dans toute sa longueur, et me tendit la main, à distance. Je crus qu’il s’agissait au moins d’un duel, quand le lendemain il me fit passer sa carte. Mais il ne me parla que de littérature, déclara après une longue causerie qu’il avait une envie extrême de me voir plusieurs heures chaque jour. Il n’avait pas, durant cette visite, fait preuve seulement d’un goût très ardent pour les choses de l’esprit, il m’avait témoigné une sympathie qui allait fort peu avec le salut de la veille. Quand je le lui eus vu refaire chaque fois qu’on lui présentait quelqu’un, je compris que c’était une simple habitude mondaine particulière à une certaine partie de sa famille et à laquelle sa mère, qui tenait à ce qu’il fût admirablement bien élevé, avait plié son corps ; il faisait ces saluts là sans y penser plus qu’à ses beaux vêtements, à ses beaux cheveux… (JF 731/298)

.

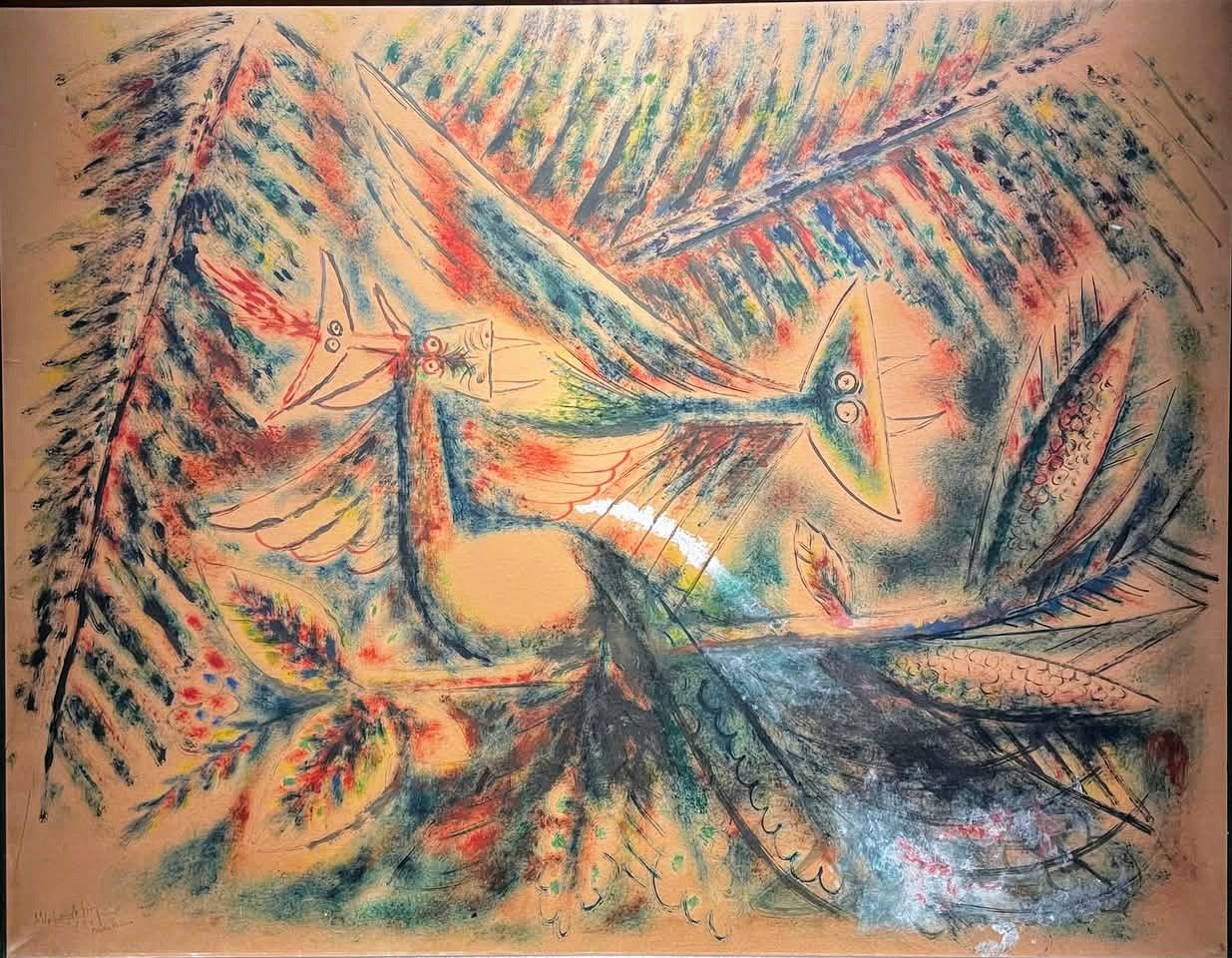

Janet Sobel – Sympathie céleste – 1947- Musée d’art américain de Crystal bridge – Bettonville

.

*****

.

En passant devant le bureau j’adressai un sourire au directeur, et sans l’ombre de dégoût, en recueillis un dans sa figure que, depuis que j’étais à Balbec, mon attention compréhensive injectait et transformait peu à peu comme une préparation d’histoire naturelle. Ses traits m’étaient devenus courants, chargés d’un sens médiocre, mais intelligible comme une écriture qu’on lit et ne ressemblaient plus en rien à ces caractères bizarres, intolérables que son visage m’avait présentés ce premier jour où j’avais vu devant moi un personnage maintenant oublié ou, si je parvenais à l’évoquer, méconnaissable, difficile à identifier avec la personnalité insignifiante et polie dont il n’était que la caricature, hideuse et sommaire. Sans la timidité ni la tristesse du soir de mon arrivée, je sonnai le lift qui ne restait plus silencieux pendant que je m’élevais à côté de lui dans l’ascenseur, comme dans une cage thoracique mobile qui se fût déplacée le long de la colonne montante, mais me répétait : « Il y a plus autant de monde comme il y a un mois. On va commencer à s’en aller, les jours baissent. » Il disait cela, non que ce fût vrai, mais parce qu’ayant un engagement pour une partie plus chaude de la côte, il aurait voulu que nous partissions tous le plus tôt possible afin que l’hôtel fermât et qu’il eût quelques jours à lui, avant de « rentrer » dans sa nouvelle place. « Rentrer » et « nouvelle » n’étaient du reste pas des expressions contradictoires, car pour le lift « rentrer » était la forme usuelle du verbe « entrer ». La seule chose qui m’étonnât était qu’il condescendît à dire « place », car il appartenait à ce prolétariat moderne qui désire effacer dans le langage la trace du régime de la domesticité. Du reste, au bout d’un instant, il m’apprit que dans « la situation » où il allait « rentrer », il aurait une plus jolie « tunique » et un meilleur « traitement » ; les mots « livrée » et « gages » lui paraissaient désuets et inconvenants. Et comme, par une contradiction absurde, le vocabulaire a, malgré tout, chez les « patrons », survécu à la conception de l’inégalité, je comprenais toujours mal ce que me disait le lift. (JF 799/364)

.

.

.

*****

.

D’ailleurs, ceux qui théorisaient ainsi employaient des expressions toutes faites qui ressemblaient singulièrement à celles d’imbéciles qu’ils flétrissaient. Et peut-être est-ce plutôt à la qualité du langage qu’au genre d’esthétique qu’on peut juger du degré auquel a été porté le travail intellectuel et moral. Mais inversement cette qualité du langage (et même pour étudier les lois du caractère, on le peut aussi bien en prenant un sujet sérieux ou frivole, comme un prosecteur peut aussi bien étudier celles de l’anatomie sur le corps d’un imbécile que sur celui d’un homme de talent, les grandes lois morales, aussi bien que celles de la circulation du sang ou de l’élimination rénale, différant peu selon la valeur intellectuelle des individus), dont croient pouvoir se passer les théoriciens, ceux qui admirent les théoriciens croient facilement qu’elle ne prouve pas une grande valeur intellectuelle, valeur qu’ils ont besoin, pour la discerner, de voir exprimée directement et qu’ils n’induisent pas de la beauté d’une image. D’où la grossière tentation pour l’écrivain d’écrire des œuvres intellectuelles. Grande indélicatesse. Une oeuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. Encore cette dernière ne fait-elle qu’une valeur qu’au contraire, en littérature, le raisonnement logique diminue. On raisonne, c’est-à-dire on vagabonde, chaque fois qu’on n’a pas la force de s’astreindre à faire passer une impression par tous les états successifs qui aboutiront à sa fixation, à l’expression. (TR 881/188)

.

Hyman Bloom – The anatomist – 1953 – Whitney Museum of Art

.

*****

.

Mais peints par un jour torride, ils semblaient réduits en poussière, volatilisés par la chaleur, laquelle avait à demi bu la mer, presque passée, dans toute l’étendue de la toile, à l’état gazeux. Dans ce jour où la lumière avait comme détruit la réalité, celle-ci était concentrée dans des créatures sombres et transparentes qui par contraste donnaient une impression de vie plus saisissante, plus proche : les ombres. Altérées de fraîcheur, la plupart désertant le large enflammé s’étaient réfugiées au pied des rochers, à l’abri du soleil ; d’autres nageant lentement sur les eaux comme des dauphins s’attachaient aux flancs de barques en promenade dont elles élargissaient la coque, sur l’eau pâle, de leur corps verni et bleu. C’était peut-être la soif de fraîcheur communiquée par elles qui donnait le plus la sensation de la chaleur de ce jour et qui me fit m’écrier combien je regrettais de ne pas connaître les Creuniers. Albertine et Andrée assurèrent que j’avais dû y aller cent fois. En ce cas, c’était sans le savoir, ni me douter qu’un jour leur vue pourrait m’inspirer une telle soif de beauté, non pas précisément naturelle comme celle que j’avais cherchée jusqu’ici dans les falaises de Balbec, mais plutôt architecturale. Surtout moi qui, parti pour voir le royaume des tempêtes, ne trouvais jamais dans mes promenades avec Mme de Villeparisis où souvent nous ne l’apercevions que de loin, peint dans l’écartement des arbres, l’océan assez réel, assez liquide, assez vivant, donnant assez l’impression de lancer ses masses d’eau, et qui n’aurais aimé le voir immobile que sous un linceul hivernal de brume, je n’eusse guère pu croire que je rêverais maintenant d’une mer qui n’était plus qu’une vapeur blanchâtre ayant perdu la consistance et la couleur. (JF 901/462)

.

.

Zao Wou KI – Sans titre – 13.04.2008

.

*****

.

À peine j’avais prononcé ces mots : « votre voyage de trois jours à Balbec, je le dis en passant », Albertine, me coupant la parole, me déclara comme une chose toute naturelle : « Vous voulez dire que ce voyage à Balbec n’a jamais eu lieu ? Bien sûr ! Et je me suis toujours demandé pourquoi vous avez fait celui qui y croyait. C’était pourtant bien inoffensif. Le mécanicien avait à faire pour lui pendant trois jours. Il n’osait pas vous le dire. Alors par bonté pour lui (c’est bien moi ! et puis c’est toujours sur moi que ça retombe, ces histoires-là), j’ai inventé un prétendu voyage à Balbec. Il m’a tout simplement déposée à Auteuil, chez mon amie de la rue de l’Assomption, où j’ai passé les trois jours à me raser à cent sous l’heure. Vous voyez que c’est pas grave, il y a rien de cassé. J’ai bien commencé à supposer que vous saviez peut-être tout quand j’ai vu que vous vous mettiez à rire à l’arrivée, avec huit jours de retard, des cartes postales. Je reconnais que c’était ridicule et il aurait mieux valu pas de cartes du tout. Mais ce n’est pas ma faute. Je les avais achetées d’avance, données au mécanicien avant qu’il me dépose à Auteuil, et puis ce veau-là les a oubliées dans ses poches, au lieu de les envoyer sous enveloppe à un ami qu’il a près de Balbec et qui devait vous les réexpédier. Je me figurais toujours qu’elles allaient arriver. Lui s’en est seulement souvenu au bout de cinq jours et au lieu de me le dire le nigaud les a envoyées aussitôt à Balbec. Quand il m’a dit ça je lui en ai cassé sur la figure, allez ! Vous préoccuper inutilement, ce grand imbécile, comme récompense de m’être cloîtrée pendant trois jours pour qu’il puisse aller régler ses petites affaires de famille ! Je n’osais même pas sortir dans Auteuil de peur d’être vue. (Pris 334/321)

–

Nicolas de Staël – Le Pont à Auteuil – 1954 – Milwaukee Art Museum

.

*****

.

Pour revenir en arrière, à la soirée Verdurin, ce soir-là quand les maîtres de maison furent seuls, M. Verdurin dit à sa femme : « Tu sais pourquoi Cottard n’est pas venu ? Il est auprès de Saniette dont le coup de bourse pour se rattraper a échoué. En apprenant qu’il n’avait plus un franc et qu’il avait près d’un million de dettes, Saniette a eu une attaque. – Mais aussi pourquoi a-t-il joué ? C’est idiot, il est l’être le moins fait pour ça. De plus fins que lui y laissent leurs plumes et lui était destiné à se laisser rouler par tout le monde. – Mais bien entendu il y a longtemps que nous savons qu’il est idiot, dit M. Verdurin. Mais enfin le résultat est là. Voilà un homme qui sera mis demain à la porte par son propriétaire, qui va se trouver dans la dernière misère, ses parents ne l’aiment pas, ce n’est pas Forcheville qui fera quelque chose pour lui. Alors j’avais pensé, je ne veux rien faire qui te déplaise, mais nous aurions peut-être pu lui faire une petite rente pour qu’il ne s’aperçoive pas trop de sa ruine, qu’il puisse se soigner chez lui. – Je suis tout à fait de ton avis, c’est très bien de ta part d’y avoir pensé. Mais tu dis “chez lui” ; cet imbécile a gardé un appartement trop cher, ce n’est plus possible, il faudrait lui louer quelque chose avec deux pièces. Je crois qu’actuellement il a encore un appartement de six à sept mille francs. – Six mille cinq cents. Mais il tient beaucoup à son chez-lui. En somme, il a eu une première attaque, il ne pourra guère vivre plus de deux ou trois ans. Mettons que nous dépensions dix mille francs pour lui pendant trois ans. Il me semble que nous pourrions faire cela. Nous pourrions par exemple cette année, au lieu de relouer La Raspelière, prendre quelque chose de plus modeste. Avec nos revenus, il me semble qu’amortir dix mille francs pendant trois ans ce n’est pas impossible. (Pris 324/311)

.

.

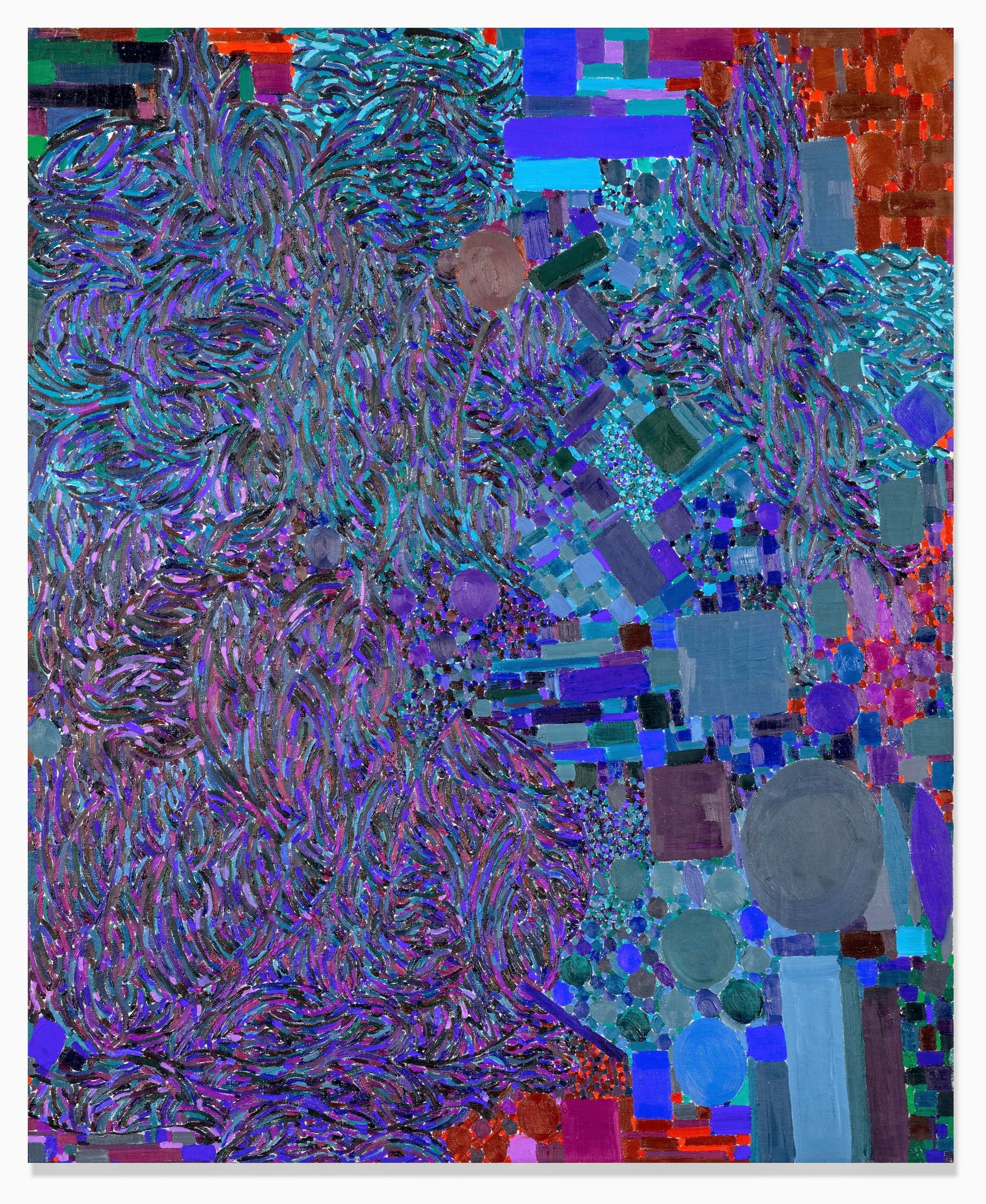

Lyne Drexler – Plume bleue

.

*****

.

Quand Albertine savait par Françoise que, dans la nuit de ma chambre aux rideaux encore fermés, je ne dormais pas, elle ne se gênait pas pour faire un peu de bruit en se baignant, dans son cabinet de toilette. Alors, souvent, au lieu d’attendre une heure plus tardive, j’allais dans une salle de bains contiguë à la sienne et qui était agréable. Jadis un directeur de théâtre dépensait des centaines de mille francs pour consteller de vraies émeraudes le trône où la diva jouait un rôle d’impératrice. Les Ballets russes nous ont appris que de simples jeux de lumières prodiguent, dirigés là où il faut, des joyaux aussi somptueux et plus variés. Cette décoration déjà plus immaterielle n’est pas si gracieuse pourtant que celle par quoi à huit heures du matin le soleil remplace celle que nous avions l’habitude d’y voir quand nous ne nous levions qu’à midi. Les fenêtres de nos deux salles de bains, pour qu’on ne pût nous voir du dehors, n’étaient pas lisses, mais toutes froncées d’un givre artificiel et démodé. Le soleil tout à coup jaunissait cette mousseline de verre, la dorait et, découvrant doucement en moi un jeune homme plus ancien qu’avait caché longtemps l’habitude, me grisait de souvenirs, comme si j’eusse été en pleine nature devant des feuillages dorés où ne manquait même pas la présence d’un oiseau. (Pris 10/4)

.

.

.

*****

.

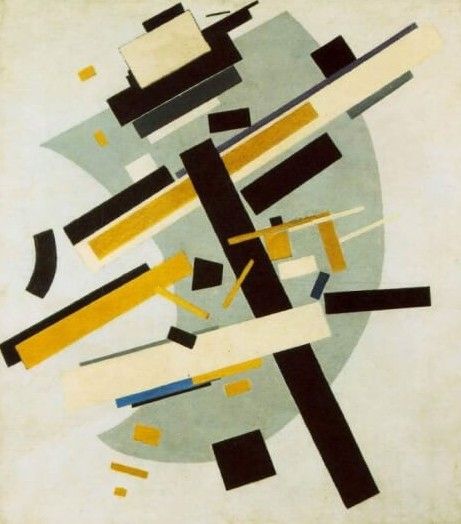

Aussi, si sortant de mon lit, j’allais écarter un instant le rideau de ma fenêtre, ce n’était pas seulement comme un musicien ouvre un instant son piano et pour vérifier si sur le balcon et dans la rue la lumière du soleil était exactement au même diapason que dans mon souvenir, c’était aussi pour apercevoir quelque blanchisseuse portant son panier à linge, une boulangère à tablier bleu, une laitière en bavette et manches de toile blanche tenant le crochet où sont suspendues les carafes de lait, quelque fière jeune fille blonde suivant son institutrice, une image enfin que les différences de lignes peut-être quantitativement insignifiantes suffisaient à faire aussi différente de toute autre que pour une phrase musicale la différence de deux notes, et sans la vision de laquelle j’aurais appauvri la journée des buts qu’elle pouvait proposer à mes désirs de bonheur. Mais si le surcroît de joie, apporté par la vue des femmes impossibles à imaginer a priori, me rendait plus désirables, plus dignes d’être explorés, la rue, la ville, le monde, il me donnait par là même la soif de guérir, de sortir et, sans Albertine, d’être libre. Que de fois, au moment où la femme inconnue dont j’allais rêver passait devant la maison, tantôt à pied, tantôt avec toute la vitesse de son automobile, je souffris que mon corps ne pût suivre mon regard qui la rattrapait et, tombant sur elle comme tiré de l’embrasure de ma fenêtre par une arquebuse, arrêter la fuite du visage dans lequel m’attendait l’offre d’un bonheur qu’ainsi cloîtré je ne goûterais jamais !

D’Albertine, en revanche, je n’avais plus rien à apprendre. Chaque jour, elle me semblait moins jolie. Seul le désir qu’elle excitait chez les autres, quand l’apprenant je recommençais à souffrir et voulais la leur disputer, la hissait à mes yeux sur un haut pavois. (Pris 27/21)

.

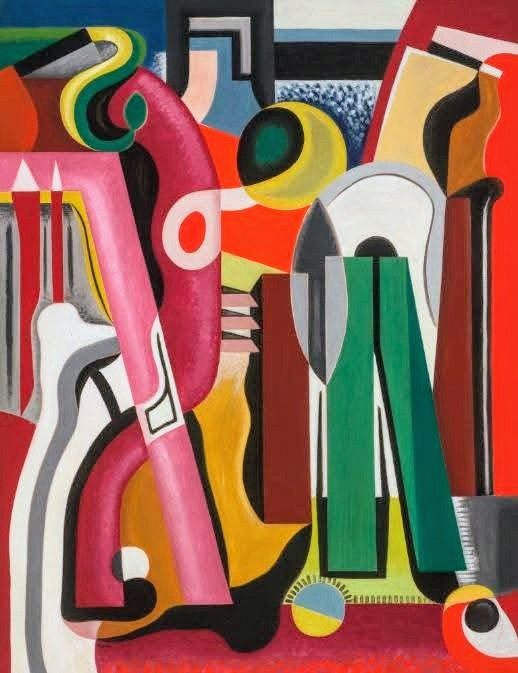

Auguste Herbin – Composition (Grande vitesse) – 1927

*****

.

Le patron, pour en revenir à la scène de l’hôtel (dans lequel les deux Russes s’étaient décidés à pénétrer : « après tout on s’en fiche »), n’était pas encore venu que Jupien entra se plaindre qu’on parlait trop fort et que les voisins se plaindraient. Mais il s’arrêta stupéfait en m’apercevant. « Allez-vous en tous sur le carré. » Déjà tous se levaient quand je lui dis : « Il serait plus simple que ces jeunes gens restent là et que j’aille avec vous un instant dehors. » Il me suivit, fort troublé. Je lui expliquai pourquoi j’étais venu. On entendait des clients qui demandaient au patron s’il ne pouvait pas leur faire connaître un valet de pied, un enfant de choeur, un chauffeur nègre. Toutes les professions intéressaient ces vieux fous, dans la troupe toutes les armes, et les Alliés de toutes nations. Quelques-uns réclamaient surtout des Canadiens, subissant peut-être à leur insu le charme d’un accent si léger qu’on ne sait pas si c’est celui de la vieille France ou de l’Angleterre. À cause de leur jupon et parce que certains rêves lacustres s’associent souvent à de tels désirs, les Écossais faisaient prime. Et, comme toute folie reçoit des circonstances des traits particuliers, sinon même une aggravation, un vieillard dont toutes les curiosités avaient sans doute été assouvies demandait avec insistance si on ne pourrait pas lui faire faire la connaissance d’un mutilé. On entendit des pas lents dans l’escalier. Par une indiscrétion qui était dans sa nature, Jupien ne put se retenir de me dire que c’était le baron qui descendait, qu’il ne fallait à aucun prix qu’il me vît, mais que si je voulais entrer dans la chambre contiguë au vestibule où étaient les jeunes gens, il allait ouvrir le vasistas, truc qu’il avait inventé pour que le baron pût voir et entendre sans être vu, et qu’il allait, me disait-il, retourner en ma faveur contre lui. « Seulement, ne bougez pas. » Et après m’avoir poussé dans le noir, il me quitta. D’ailleurs il n’avait pas d’autre chambre à me donner, son hôtel malgré la guerre étant plein. Celle que je venais de quitter avait été prise par le vicomte de Courvoisier qui, ayant pu quitter la Croix-Rouge de X pour deux jours, était venu se délasser une heure à Paris avant d’aller retrouver au château de Courvoisier la vicomtesse, à qui il dirait n’avoir pas pu prendre le bon train. (TR 823/130)

.

.

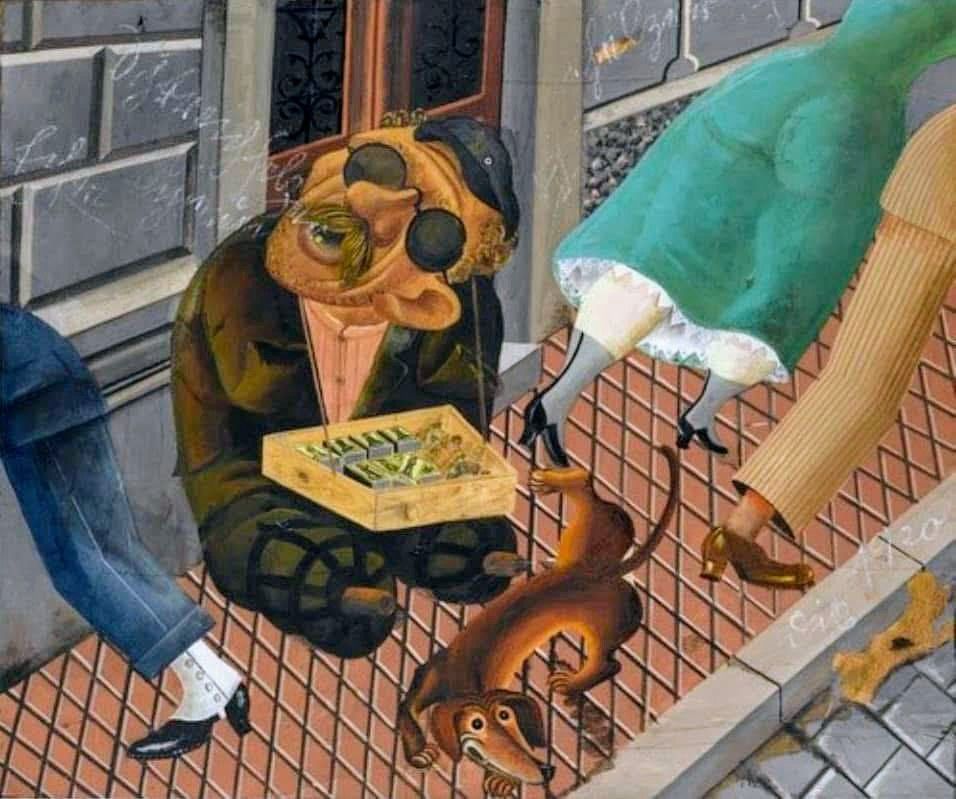

Otto Dix – Le Vendeur d’allumettes – 1920

*****

Combien de fois par heure (mais maintenant sans l’anxieuse attente qui m’avait étreint les premières semaines après notre brouille, avant d’être retourné chez les Swann) ne me récitais-je pas la lettre que Gilberte m’enverrait bien un jour, m’apporterait peut-être elle-même ! La constante vision de ce bonheur imaginaire m’aidait à supporter la destruction du bonheur réel. Pour les femmes qui ne nous aiment pas, comme pour les « disparus », savoir qu’on n’a plus rien à espérer n’empêche pas de continuer à attendre. On vit aux aguets, aux écoutes ; des mères dont le fils est parti en mer pour une exploration dangereuse se figurent à toute minute et alors que la certitude qu’il a péri est acquise depuis longtemps, qu’il va entrer, miraculeusement sauvé, et bien portant. Et cette attente, selon la force du souvenir et la résistance des organes, ou bien leur permet de traverser les années au bout desquelles elles supporteront que leur fils ne soit plus, d’oublier peu à peu et de survivre – ou bien les fait mourir. D’autre part, mon chagrin était un peu consolé par l’idée qu’il profitait à mon amour. Chaque visite que je faisais à Mme Swann sans voir Gilberte, m’était cruelle, mais je sentais qu’elle améliorait d’autant l’idée que Gilberte avait de moi.

D’ailleurs si je m’arrangeais toujours, avant d’aller chez Mme Swann, à être certain de l’absence de sa fille, cela tenait peut-être autant qu’à ma résolution d’être brouillé avec elle, à cet espoir de réconciliation qui se superposait à ma volonté de renoncement (bien peu sont absolus, au moins d’une façon continue, dans cette âme humaine dont une des lois, fortifiée par les afflux inopinés de souvenirs différents, est l’intermittence) et me masquait ce qu’elle avait de trop cruel. Cet espoir je savais bien ce qu’il avait de chimérique. J’étais comme un pauvre qui mêle moins de larmes à son pain sec s’il se dit que tout à l’heure peut-être un étranger va lui laisser toute sa fortune. Nous sommes tous obligés pour rendre la réalité supportable d’entretenir en nous quelques petites folies. (JF 591/161)

D’ailleurs si je m’arrangeais toujours, avant d’aller chez Mme Swann, à être certain de l’absence de sa fille, cela tenait peut-être autant qu’à ma résolution d’être brouillé avec elle, à cet espoir de réconciliation qui se superposait à ma volonté de renoncement (bien peu sont absolus, au moins d’une façon continue, dans cette âme humaine dont une des lois, fortifiée par les afflux inopinés de souvenirs différents, est l’intermittence) et me masquait ce qu’elle avait de trop cruel. Cet espoir je savais bien ce qu’il avait de chimérique. J’étais comme un pauvre qui mêle moins de larmes à son pain sec s’il se dit que tout à l’heure peut-être un étranger va lui laisser toute sa fortune. Nous sommes tous obligés pour rendre la réalité supportable d’entretenir en nous quelques petites folies. (JF 591/161)

.

*****

.

« Non, cette dame qui est je crois employée chez vous. » Comme dans l’ancien langage bourgeois qui devrait bien être aboli, une cuisinière ne s’appelle pas une employée, je pensais un instant : « Mais il se trompe, nous ne possédons ni usine, ni employés. » Tout d’un coup, je me rappelais que le nom d’employé est comme le port de la moustache pour les garçons de café, une satisfaction d’amour-propre donnée aux domestiques et que cette dame qui venait de sortir était Françoise (probablement en visite à la caféterie ou en train de regarder coudre la femme de chambre de la dame belge), satisfaction qui ne suffisait pas encore au lift car il disait volontiers en s’apitoyant sur sa propre classe « chez l’ouvrier » ou « chez le petit », se servant du même singulier que Racine quand il dit : « le pauvre… ». Mais d’habitude, car mon zèle et ma timidité du premier jour étaient loin, je ne parlais plus au lift. C’était lui maintenant qui restait sans recevoir de réponses dans la courte traversée dont il filait les noeuds à travers l’hôtel, évidé comme un jouet et qui déployait autour de nous, étage par étage, ses ramifications de couloirs dans les profondeurs desquels la lumière se veloutait, se dégradait, amincissait les portes de communication ou les degrés des escaliers intérieurs qu’elle convertissait en cette ambre dorée, inconsistante et mystérieuse comme un crépuscule, où Rembrandt découpe tantôt l’appui d’une fenêtre ou la manivelle d’un puits. Et à chaque étage une lueur d’or reflétée sur le tapis annonçait le coucher du soleil et la fenêtre des cabinets. (JF 800/365)

.

.

Pierre Soulages – Peinture 29 août 1958 – Collection privée

.

*****

.

Quelquefois même, en attendant que fussent achevées celles qu’elle désirait, je m’en faisais prêter quelques-unes, même parfois seulement des étoffes, et j’en habillais Albertine, je les drapais sur elle, elle se promenait dans ma chambre avec la majesté d’une dogaresse et d’un mannequin. Seulement, mon esclavage à Paris m’était rendu plus pesant par la vue de ces robes qui m’évoquaient Venise. Certes, Albertine était bien plus prisonnière que moi. Et c’était une chose curieuse comme, à travers les murs de sa prison, le destin qui transforme les êtres avait pu passer, la changer dans son essence même, et de la jeune fille de Balbec faire une ennuyeuse et docile captive. Oui, les murs de la prison n’avaient pas empêché cette influence de traverser ; peut-être même est-ce eux qui l’avaient produite. Ce n’était plus la même Albertine, parce qu’elle n’était pas, comme à Balbec, sans cesse en fuite sur sa bicyclette, introuvable à cause du nombre de petites plages où elle allait coucher chez des amies et où, d’ailleurs, ses mensonges la rendaient plus difficile à atteindre ; parce qu’enfermée chez moi, docile et seule, elle n’était plus ce qu’à Balbec, même quand j’avais pu la trouver, elle était sur la plage, cet être fuyant, prudent et fourbe, dont la présence se prolongeait de tant de rendez-vous qu’elle était habile à dissimuler, qui la faisaient aimer parce qu’ils faisaient souffrir, que, sous sa froideur avec les autres et ses réponses banales, on sentait le rendez-vous de la veille et celui du lendemain, et pour moi cerné de dédain et de ruse. Parce que le vent de la mer ne gonflait plus ses vêtements, parce que, surtout, je lui avais coupé les ailes, elle avait cessé d’être une Victoire, elle était une pesante esclave dont j’aurais voulu me débarrasser.

.

.

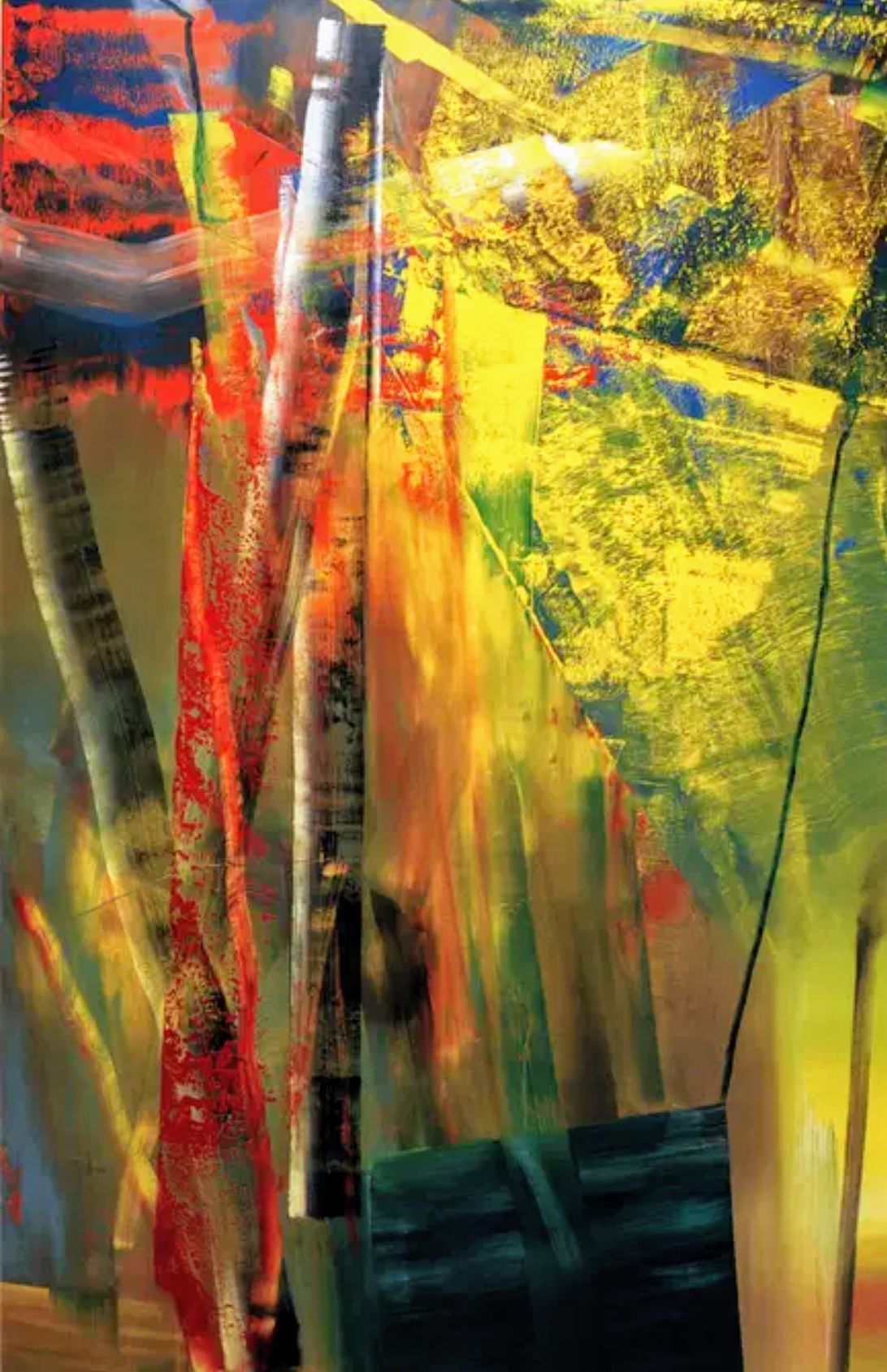

GERARD RICHTER VICTOIRE 1986