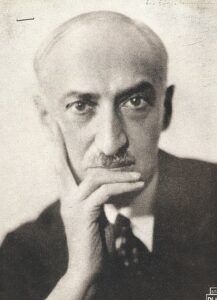

André Maurois

Romancier, biographe, essayiste

.

.

Cette conférence d’André Maurois, ponctuée de quelques citations, a été donnée en janvier 1948 dans le cadre de l’université des Annales, puis diffusé à la Radio Nationale, le 15 juin 1950 – INA 1950

On en trouvera ci-après, une retranscription.

*****

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Entre 1905 et 1910, à une date qui ne nous est pas exactement connue, Marcel Proust commença d’écrire son grand roman. Il se sentait très malade, vivrait-il assez longtemps pour faire son œuvre ? Il savait que son cerveau était un riche bassin minier où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux, mais aurait-il le temps de les exploiter ?

Le livre qu’il avait à écrire allait être long. Il lui faudrait beaucoup de nuits, peut être cent, peut être mille. Ce serait un livre aussi long que les Mille et une nuits, mais, tout autre. Il aurait besoin, pour l’écrire d’une constance et d’un courage infini. « J’avais vécu, dit-il, dans la paresse, dans la dissipation et dans les plaisirs, dans la maladie, les soins, les manies, et j’entreprenais mon travail à la veille de mourir, sans rien savoir de mon métier ».

Il a dit, quelque part, que la paresse l’avait sauvé de la facilité, et la maladie de la paresse. C’est exact, sans sa dissipation première il aurait écrit trop tôt des œuvres trop peu mijotées, trop faciles et, sans les maux qui devenant plus graves, le contraignirent à rester chez lui et lui permirent de faire accepter par tous un mode de vie si singulier, il n’aurait peut-être pas pu se ménager la longue solitude sans laquelle aucune grande œuvre ne peut naître.

Vers cette époque, ses lettres deviennent plus rares. Il continue de voir ses amis, d’éclipse en éclipse, mais il sait désormais que les êtres qui ont la possibilité de faire une œuvre, ont aussi le devoir de vivre pour eux-mêmes et que l’amitié est une dispense de ce devoir, une abdication de soi. La conversation même, qui est le mode d’expression de l’amitié, est une divagation superficielle, qui le plus souvent ne lui donne rien à acquérir. Il devient l’étrange humain qui en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou et comme celui-ci, ne voit un peu clair que dans les ténèbres.

Il resta quinze mois rue de Courcelles, dans l’appartement ou étaient morts ses parents pour user le bail, puis il le quitta à la fin 1906 pour aller habiter 102 boulevard Haussmann où il passa là douze ans. Ce fut là que, pour se protéger contre les bruits du dehors, il fait faire la fameuse chambre dont les murs étaient tapissés de liège. On a souvent décrit cet appartement où s’entassaient les meubles de ses parents, les tapis trop grands pour les chambres, les tapisseries trop hautes pour les pièces, les fenêtres toujours fermées, l’odeur des fumigations, les multiples tricots grillés, effilochés, dont il s’enveloppait jusque dans son lit, les chaises, les tables, les cheminées, surchargées de cahiers, de photographies. Les livres qu’il avait reçus de ses parents étaient sous les meubles de sorte qu’il ne pouvait les atteindre et quand il avait besoin d’un livre, il se le faisait prêter. L’explication de cette habitude c’est qu’il n’avait dans sa chambre à coucher qu’un très petit nombre de livres et tous les autres étaient impossibles à atteindre, de sorte que pendant douze ans, la bibliothèque ne fut jamais classée ni rangée.

Monsieur André Maurois démontre ensuite la nécessité pour Marcel Proust de cette vie en apparence superficielle de sa jeunesse mais qui s’avère nécessaire à la construction longue et hasardeuse de l’œuvre qu’il avait entreprise.

Cette œuvre aussi longue que les Mille et une nuits ou les Mémoires de Saint-Simon. Qu’avait-il à dire qui lui paraissait assez important pour y sacrifier tout le reste ? A ce qu’il avait publié jusqu’alors, ses amis eux-mêmes n’avaient pas compris grand-chose. On l’avait cru occupé à décrire des dames à salons ou à étudier au microscope des sentiments infiniment petits, alors que ce disciple de Darlu et de Bergson cherchait à exprimer dans un roman qui serait une somme, toute une philosophie de la vie.

Quelle est donc cette philosophie et quels vont être les termes de l’immense symphonie de Proust ? Le premier thème, le plus essentiel, celui sur lequel il commencera et terminera son œuvre, c’est le thème du temps. Proust est obsédé par la fuite du temps, par la fuite des instants, par le perpétuel écoulement de tout ce qui nous entoure, par la transformation qu’apporte le temps dans nos corps et dans nos pensées. Tous les êtres humains, qu’ils l’acceptent ou non, sont plongés dans le temps et emportés par le courant des jours. Toute leur vie est une lutte contre le temps. Ils voudraient s’attacher à un amour, à une amitié, mais ces sentiments ne surnagent qu’avec des êtres qui eux-mêmes se désagrègent et sombrent, soit qu’ils meurent, soit qu’ils glissent hors de notre vie, soit que nous-mêmes nous changions.

L’oubli des profondeurs monte lentement autour des plus beaux et des plus chers souvenirs et l’heure viendra, où rencontrant une grosse dame qui nous sourira, nous chercherons en vain dans ses traits un nom que nous ne trouverons plus, jusqu’au moment où elle se nommera et où nous reconnaîtrons en elle la jeune fille que nous avons le plus aimée.

Le temps détruit non seulement les êtres, mais les sociétés, les mondes, les empires. Un pays est déchiré par des passions politiques comme la France au temps de l’affaire Dreyfus, des amis se brouillent, des familles se divisent, chacun croit ses passions absolues, éternelles, mais le courant implacable du temps emporte vainqueurs et vaincus, et tous se retrouvent vieillis, proches de la mort, apaisés par la faiblesse, autour de leur passion refroidie et d’une lave durcie, inoffensive. Et les maisons, les avenues, les routes, sont fugitives hélas comme les années. C’est en vain que nous retournons aux lieux que nous avons aimés, nous ne les reverrons jamais parce qu’ils sont situés non dans l’espace mais dans le temps et que l’homme qui les cherchera ne sera plus l’enfant ou l’adolescent qui les parait de son ardeur.

Le philosophe ou le romancier classique suppose que notre personnalité est faite d’un noyau invariable, que c’est une sorte de statut spirituel, toujours reconnaissable, qui subit comme un roc les assauts du monde extérieur. Tel est l’homme de Plutarque, celui de Molière, celui de Balzac. Mais Proust, lui, montre que l’individu plongé dans le temps se désagrège et qu’un jour il ne reste plus rien de l’homme qui a aimé, de l’homme qui a fait une révolution. « Ma vie m’a parue, dit-il, offrant une succession de périodes dans lesquelles, après un certain intervalle, rien de ce qui soutenait la précédente ne subsistait plus dans celle qui la suivait, comme quelque chose de si dépourvu du support d’un moi identique et permanent, quelque chose de si inutile dans l’avenir et de si long dans le passé, que la mort pourrait aussi bien en terminer le cours, ici ou là, sans nullement le conclure, comme ces cours d’histoire de France qu’en rhétorique, on arrête indifféremment selon la fantaisie des programmes ou des professeurs, à la Révolution de 1830, à celle de 1848 ou à la fin du Second Empire ».

Ces nouveaux Moi sont parfois si différents, qu’en somme ils devraient porter un autre nom. Vous avez vu sur la scène, ces danseuses dont la robe est blanche mais qui, parce qu’elle passe successivement dans les feux de plusieurs projecteurs, nous semble tour à tour, jaune, verte, ou bleue. Il en est de même des êtres humains et on verra dans le roman, Swann, Odette, Gilberte, Bloch, Rachel, Saint-Loup, passant successivement sous les projecteurs des âges et des sentiments et en prendre les couleurs, comme les danseuses.

Notre Moi amoureux ne peux même pas imaginer ce que sera notre Moi non amoureux ; notre Moi jeune, rit des passions des vieillards, et ses passions seront les nôtres lorsque nous entrerons dans le faisceau du projecteur de la vieillesse, et Proust lui-même qui a ri dans son adolescence, de l’orgueil d’hommes de lettres des Goncourt, prendra les passions de l’homme de lettres à partir du moment où il entrera dans le projecteur de la publication.

En vérité la désagrégation du moi et une mort continue et la stabilité de nature que ce soit celle des autres, ou la nôtre est fictive.

Tel est le premier Proust, le Proust réaliste, scientifique, qui scrupuleusement enregistre la description des êtres et des choses par le temps. Mais parmi les personnages qu’il porte en lui, il y a aussi un philosophe idéaliste, un métaphysicien malgré lui qui n’accepte pas cette idée de la mort totale de ses personnalités successives, qui n’accepte pas l’idée que le Moi de chacun de nous n’existe pas parce qu’il a eu, en certains instants privilégiés, l’intuition de lui-même comme être absolu. Il y a antinomie, il y a conflit, entre son angoisse à sentir que tout s’écoule, hommes comme choses, et lui-même comme les autres hommes, et son intime certitude qu’il y a en lui quelque chose de permanent et même d’éternel.

Cette certitude, Proust l’a éprouvée en des instants très courts où soudain, un moment du passé devenait réel pour lui et où il découvrait que ses spectacles, ses sentiments, qu’il croyait complètement abolis, devaient de toute évidence avoir été conservés en lui, puisqu’ils étaient capables de réapparaître.

Nos Moi, anciens, ne se perdent pas corps et âme puisqu’ils peuvent revivre dans nos rêves et parfois même à l’état de veille. Chaque matin quand nous nous réveillons, après quelques instants de confusion où nous flottons encore dans le ciel des rêves, nous retrouvons notre identité, nous savons que nous sommes nous. C’est donc que cette identité nous ne l’avions jamais perdue.

Proust, vers la fin de sa vie peut encore entendre le tintement rebondissant, ferrugineux, interminable, criard et frais, de la petite sonnette qui dans le jardin de Combray annonçait le départ de Swann, et c’était bien la même sonnette qui teintait encore, puisque pour en retrouver le son exact, c’était en lui-même qu’il était obligé de redescendre.

Vous savez bien par votre propre expérience, que quand vous cherchez un air dont vous n’avez retrouvé que trois ou quatre notes, c’est en vous que vous essayez de trouver la suite et il faut bien qu’elle y soit puisque parfois vous la trouvez, et il faut bien que cet air ait continué à chanter en vous depuis le premier jour où vous l’avez entendu. Ainsi, le temps ne meurt pas entièrement comme il en a l’air mais il demeure incorporé en nous. Nos corps, nos esprits, sont des réservoirs de temps, d’où l’idée génératrice de toute l’œuvre de Proust, de partir à la recherche du temps qui semble perdu et qui pourtant est là, tout prêt à renaître.

Cette recherche, elle ne peut se faire qu’en nous, aller revoir des lieux que l’on a aimés, aller chercher des souvenirs dans le monde réel, ce sera toujours décevant.

Le monde réel selon lui n’existe pas, nous le faisons. Le monde passe sous les projecteurs de nos passions, un homme amoureux jugera divin le pays où il a été heureux et que tout autre trouverait hideux, un homme passionné, qu’il soit amoureux ou partisan, ressemble à celui qui porteur de vert bleu, affirmerait de bonne foi, que le monde est bleu.

Aussi Proust s’intéresse-t-il assez peu à de soi-disante réalités qui demeurent inconnaissables et s’attache-il à décrire l’impression intérieure, ce qui est la seule manière pour l’artiste de faire connaître au spectateur le monde tel que le voit un autre. Il n’y a pas un univers, il y en a des millions, presque autant qu’il existe de prunelles et d’intelligences humaines qui s’éveillent tous les matins. C’est nous c’est notre désir, c’est notre culture, qui donnont leur forme ou leur prix aux êtres et aux choses.

Et ce qui importe à Proust après 1905, c’est non le monde réel, non le monde du boulevard Haussmann ou du Ritz ou de Cabourg, mais seulement celui qu’il retrouve dans ses souvenirs, la seule forme de constance, de permanence du Moi, c’est la mémoire, la recréation par la mémoire, d’impressions qu’il faudra ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalent d’intelligence, voilà l’essence même de l’œuvre d’art.

Donc les deux thèmes de la grande symphonie de Proust, ces deux thèmes qui sont en conflit comme les deux thèmes par lesquels commence la 5e symphonie de Beethoven, c’est d’une part, le temps qui détruit, d’autre part la mémoire qui conserve. Mais il ne s’agit pas, et c’est là l’une des grandes découvertes esthétiques de Proust, de n’importe quelle forme de mémoire. Il y a deux mémoires selon lui, il y a la mémoire volontaire qui est fille de l’intelligence, c’est celle qui nous fait monter et descendre avec méthode les escaliers infinis du temps, en cherchant à y remettre à leur place exacte les événements et les images. Par exemple, si j’essayais en ce moment de retrouver par la mémoire volontaire, la dernière fois où avant la guerre j’ai fait une conférence aux Annales, je pourrais me dire, je me souviens, c’était dans telle salle, c’était à peu près à telle époque, mais tout cela ne me rendrait rien de l’atmosphère de ce temps ni des impressions que j’éprouvais. Les renseignements que la mémoire volontaire donne sur le passé, ne conserve rien de lui.

Est-ce que ce passé est donc mort à jamais ? Eh bien Proust ne le croit pas. Je trouve très raisonnable dit-il, la croyance celtique qui dit que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée. Perdues en effet pour nous, jusqu’au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passer près de l’arbre ou entrer en possession de l’objet qui est leur prison. Alors elle tressaille, elle nous appelle, et sitôt que nous les avons reconnus, l’enchantement est brisé. Délivrées par nous elles ont vaincu la mort et elles reviennent vivre avec nous. Il en est ainsi de notre passé qui continue de vivre dans un objet, dans une saveur, dans une odeur et si nous pouvons quelques jours par hasard donner à des souvenirs le support d’une sensation présente, alors ces souvenirs reprennent la vie, comme les morts dans Homère, quand ils ont bu le vin des sacrifices, retrouvent un corps et une chair.

Je me souviens d’avoir eu un ami très cher, l’abbé Mugnier, qui ne pouvait passer à côté d’un buisson de seringat sans être aussitôt transporté par cette odeur dans son enfance, parce qu’il y avait dans le jardin de son enfance un buisson de seringat. Voilà le type de ce qui pour Proust est la sensation présente qui supporte un souvenir passé. Ne pas oublier, écrit-il, dans un de ses carnets, qu’il est un motif qui revient dans ma vie, plus important que celui de l’amour d’Albertine, c’est le motif de la ressouvenance, matière de toute la vocation artistique. Tasses de thé, arbres en promenade, clochers, etc.

Et qu’est-ce qu’il veut dire par tasse de thé ? Eh bien c’est l’épisode illustre de la petite madeleine dans le thé. Un jour, plongeant une petite madeleine dans une tasse de thé, à l’instant où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche son palais, il tressaille attentif à quelque chose d’extraordinaire qui se passe en lui. « Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu me venir cette puissante joie ? » Et tout un coup, comme il cherche et comme il poursuit cette sensation en lui, tout d’un coup un souvenir lui apparaît, celle du petit morceau de madeleine que le dimanche matin quand il était enfant, sa tante Léonie lui offrait après l’avoir trempé dans une infusion de thé ou de tilleul. Quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l’édifice immense du souvenir. Et dès que Proust a reconnu ce goût, toute son enfance surgit, non plus sous forme de souvenirs intellectuels vidés de toute vigueur et de toute émotion, mais solides vivante et toutes chargée encore des bonheurs qui lui donnaient tant de charme ; et Combray sort de la tasse de thé, tout chargé d’odeurs, de saveurs de sons, d’images et d’émotions.

A ce moment, le temps est retrouvé, et du même coup il est vaincu, puisque tout un morceau du passé a pu devenir un morceau du présent. Aussi de tels instants donnent-ils à l’artiste le sentiment d’avoir conquis l’éternité. Cette nuance nouvelle de la joie, cet appel vers une joie supraterrestre, il ne les oubliera jamais.

D’autres écrivains, l’avais pressenti. Il y a dans Châteaubriand un passage célèbre ou en entendant la grive dans le parc du château de Montboissier il se souvient tout d’un coup de son enfance à Combourg, il y a de tels passages dans Nerval, il y en a dans Alfred de Musset, dans la Confession d’un enfant du siècle, avec un passage ou en voyant le jardin du Luxembourg, il retrouve aussi son enfance, mais aucun écrivain avant Proust n’avait pensé à faire de tels couples sensation/présent, souvenir/passé, la matière même de toute son œuvre.

Le sujet central du roman de Proust ne sera, ni la peinture d’une certaine société française à la fin du 19e siècle, ni une nouvelle analyse de l’amour, et c’est pourquoi il est si fou de dire que l’œuvre de Proust ne survivra pas parce que cette société a disparu ou parce que les mœurs amoureuses aurait changées, mais la lutte de l’esprit contre le temps, l’impossibilité de trouver dans la vie réelle un point fixe auquel le Moi puisse s’accrocher, le devoir de trouver ce point fixe en soi-même, la possibilité de le trouver dans l’œuvre d’art, voilà le sujet essentiel, profond, et neuf, de la recherche du temps perdu.

Après cette brillante étude des thèmes qui servirent à Marcel Proust pour édifier son œuvre, André Maurois en vient à expliquer comment ces thèmes s’intègrent au roman et en quoi ils sont indispensables à l’écrivain

Le lecteur qui découvrit en 1913 le côté de chez Swann ne pouvait pas en comprendre le plan d’ensemble non plus que le visiteur qui aborderait la cathédrale de Rouen par le portail des Libraires ; ça n’empêche pas que l’œuvre a la simplicité et la majesté d’une cathédrale. Les ornements des chapiteaux, les figures des vitraux, les saints des portails, la lumière diffuse, le murmure des orgues, en font un monde, mais les grandes lignes de la nef n’en demeurent pas moins claires et simples. Le lecteur, qui l’œuvre finie, y trouve tant de symétrie cachée, tant de détails qui d’une aile à l’autre se répondent, tant de pierres d’attente posées dès le début des travaux pour porter de futures ogives, admire que l’esprit de Proust ait conçue comme d’un bloc, cet édifice géant. Tel personnage qui dès le premier volume ne fait qu’apparaître comme ces thèmes qui, esquissés dans un prélude, deviennent ensuite la symphonie elle-même et s’amplifie jusqu’à dominer de leur fauve trompette le front sonore, va devenir l’un des protagonistes.

Au début, le narrateur aperçoit chez son oncle, une dame en rose dont l’enfant ne sait rien. Cette dame en rose est très importante elle sera miss Sacripant, modèle du peintre Elstir, elle sera Odette de Crécy, madame Swann, madame de Forcheville. Il y a dans le petit clan des Verdurin, un peintre que tout le monde appelle Biche et dont rien ne permet de penser qu’il a du talent, il sera le grand Elstir des jeunes filles en fleurs. Le narrateur rencontre dans une maison de passe une fille facile, offerte à tous, elle deviendra la Rachel adorée de Saint-Loup puis l’une des actrices les plus illustres de son temps. De même que lorsqu’il veut amener une de ces métaphores prolongées, Proust prélude en glissant dans la phrase qui la précède quelques mots qui déjà annoncent la tonalité, ainsi les thèmes essentiels de l’œuvre sont indiqués dans Swan pour revenir renforcés, dix fois répétés dans le temps retrouvé. Ainsi des arches immenses s’appuient sur le premier volume et viennent retomber grâcieusement dans le dernier.

Il nous faut essayer maintenant d’indiquer cette courbe générale de l’œuvre. Elle commence par un prélude sur le sommeil et le réveil, parce que c’est dans de tels moments que le retour au temps passé, la dissociation du Moi et sa permanence aussi, sont le plus aisément perceptibles. A ce moment-là, choses, pays, années chambres, tout autour du narrateur tourne dans l’obscurité et nous voici préparés à errer parmi ses souvenirs. Alors le rideau se lève sur l’épisode de la petite madeleine, première rentrée du thème de la mémoire involontaire et de la reconstitution par cette mémoire du temps à l’état pur. Ainsi se trouve évoquée l’enfance du narrateur et le monde provincial de Combray sort tout entier de la tasse de thé.

Les caractères essentiels de ce monde enchanté de l’enfance, c’est, d’abord, qu’il est peuplé de génies puissants et bons qui veillent sur la vie et la rendent heureuse, la grand-mère, la mère, le père. Ensuite, que tout y semble magique et beau, lectures, promenades, arbres églises, côté de Meséglise et côté de Guermantes ; sonnette ferrugineuse interminable, criarde et fraîche de la porte qui annonce l’arrivée ou le départ de Swann, nymphéas de la Vivonne, aubépines du raidillon, ce ne sont que merveilles à Combray.

Ensuite que l’enfant est entouré de mystères. Mots et noms lui semblent, désigner des personnages prodigieux semblables à ceux des romans et des contes. Le nom de Guermantes, qui est alors pour lui seulement celui de la famille aristocratique du voisinage dont le château donne son nom au côté de Guermantes, évoque Geneviève de Brabant et des beautés héraldiques, celui de Gilberte, la fille de Swann, appelle l’amour, parce que narrateur n’est pas autorisé à voir cette petite fille, Odette femme de Swan mais ancienne cocotte n’étant pas reçue par les familles bourgeoisies et rigoristes de Combray. Gilberte se trouve donc investie pour lui du prestige de l’inaccessible. Alors la vie du narrateur va être une poursuite, une longue poursuite de ce qu’il y a derrière ces noms. Il aura le désir de voir ce que cache celui de Guermantes, il voudra pénétrer dans ce monde fermé et deviendra par-là, pour un temps, vulnérable au snobisme. Il poursuivra l’amour, et Gilberte qu’il va connaître à Paris, aux Champs Élysées, en sera sa première expérience enfantine. Il vivra dans l’espoir aussi de connaître certains lieux dont les noms l’ont frappé Balbec, Venise, de voir certains spectacles dont on lui a parlé, par exemple une actrice géniale, la Berma dans Phèdre, et sans le savoir il va chercher aussi autre chose mais qu’il ne trouvera qu’à la fin, c’est cet état plus beau et plus durable qu’il entreverra dans de très brefs moments et où il sentira comme un devoir de fixer l’instant par les mots, et de retrouver le passé, ce sont les trois clochers dont je vous parlais l’autre jour, la petite madeleine, les trois arbres.

Ici se place un interlude qui est comme un petit roman isolé, un amour de Swann, et par lequel je conseillerais à ceux d’entre vous qui ne sont pas encore des proustiens, de commencer à aimer son œuvre. Un amour de Swann, c’est un reste sans doute de l’édifice antérieur conçu au moment où Swan devait être le héros du livre tout entier et qui demeure, comme parfois survit dans la crypte d’une cathédrale gothique, le temple païen ou l’église romane qui la précéda dans le même lieu. Là nous apprenons ce qu’a été avant la naissance du narrateur, l’amour de Swann pour Odette, amour malheureux car tout amour selon Proust est malheureux, passion qui décrit cette courbe de l’enchantement à la souffrance et de la souffrance à l’oubli que nous étudierons la prochaine fois. Mais Swan, comme le narrateur, a quelquefois le fugitif espoir d’atteindre une réalité plus belle et plus durable. A lui aussi ce sont des sentiments esthétiques qui ouvrent cette porte sur une forme d’éternité. Seulement comme Swan n’est pas un créateur, lui ce ne sont pas des moments où il conçoit le roman qu’il pourrait écrire qui sont importants, c’est pas en écrivant, c’est en entendant certaines musiques ou en voyant certains tableaux qu’il passe au-delà du temps, et le thème de la petite phrase, la petite phrase de la sonate de Vinteuil, légère, apaisante, et murmurée comme un parfum, est pour lui l’une de ces vérités esthétiques qui ouvre la porte sur l’éternité. Nous avons chacun une petite phrase. Pour moi ce serait une phrase de la symphonie inachevée de Schubert, certaines phrases de Beethoven ou de Chopin, pour Swann c’est la petite phrase de Vinteuil.

Ensuite nous revenons au narrateur. Raconter après lui tout le roman serait l’exercice le plus vain, mais ce qui importe c’est de comprendre la construction et le dessein. En somme, le roman c’est l’histoire de la découverte par Marcel de tout ce qui était caché derrière les noms de la jeunesse, de son effort pour conquérir ce qu’il a tant désiré et de ses inévitables et constantes déceptions. Il a passionnément désiré l’amour de Gilberte Swann, il a souhaité participer au mystère délicieux de sa vie, or il devient le familier des Swann, mais déjà Gilberte ne l’aime plus, et après avoir beaucoup souffert, car les enfants ont autant de peine d’amour que les adultes, il l’oublie si complètement, que plus tard, quand il la rencontrera jeune fille, il ne reconnaîtra même pas celle qui au temps des Champs Élysée, avait été tout pour lui. Second amour, la petite bande des jeunes filles de Balbec. Là aussi, le mystère, la curiosité, lui font espérer dans ces jeunes filles inconnues, un bonheur caché. Une fois encore la petite bande, dès qu’elle est connue, lui paraîtra médiocre et la jeune fille qu’il y avait choisie, Albertine, ne sera vraiment aimée que plus tard, lorsqu’un nouveau mystère et de nouvelles souffrances l’auront à nouveau rendue désirable. Troisième amour, la duchesse de Guermantes, car celle qui était à Combray l’héroïne d’un conte de fées, à Paris deviendra la propriétaire et la voisine de Marcel. Et peu à peu son désir de pénétrer dans le monde mystérieux des Guermantes sera satisfait, il en deviendra, comme Swann, le commensal, mais ce sera pour en reconnaître la vanité, l’égoïsme et la cruauté. Le monde comme l’amour n’a de valeur que dans le désir ou dans le souvenir. Ainsi le temps dévore peu à peu tout ce qui avait été l’espoir d’une vie et tout ce qui en faisait la grandeur.

Gilberte connue, ce n’est rien, Albertine connue, ce n’est rien, les Guermantes connus, ce n’est rien. L’amour filial lui-même finit par être attaqué par le temps et le narrateur après la mort de sa grand-mère constate avec désespoir que les intermittences du cœur, c’est à dire les périodes d’oublis, deviennent de plus en plus longues. Pendant des semaines, pendant des mois, puis pendant des années, il oublie sa grand-mère comme il avait oublié Gilberte. Les lieux eux-mêmes sont peu à peu dépoétisés, Balbec n’est plus qu’un pays de connaissance, Venise connue ne sera plus la Venise de Ruskin et Combray, Combray de la Vivonne et de Méséglise, des lilas de Swann et du clocher de Saint Hilaire, perdra la magique beauté des amours enfantines.

Un jour, Marcel s’y promènera avec Gilberte mariée, devenue madame de Saint-Loup.

Et j’étais désolé, dit-il, de voir combien peu je revivais mes années d’autrefois. Je trouvais la Vivonne mince et laide au bord du chemin de halage. Non pas que je relevasse des inexactitudes matérielles bien grandes dans ce que je me rappelais. Mais, séparé des lieux qu’il m’arrivait de retraverser par toute une vie différente, il n’y avait pas entre eux et moi cette contiguïté d’où naît, avant même qu’on s’en soit aperçu, l’immédiate, délicieuse et totale déflagration du souvenir. Ne comprenant pas bien, sans doute, quelle était sa nature, je m’attristais de penser que ma faculté de sentir et d’imaginer avait dû diminuer pour que je n’éprouvasse pas plus de plaisir dans ces promenades. Gilberte elle-même, qui me comprenait encore moins bien que je ne faisais moi-même, augmentait ma tristesse en partageant mon étonnement. » Comment, me disait-elle, cela ne vous fait rien éprouver de prendre ce petit raidillon que vous montiez autrefois ? » Et elle-même avait tant changé que je ne la trouvais plus belle, qu’elle ne l’était plus du tout.

Ainsi, tout ce à quoi il avait cru se dissout et même se dégrade, nous entrons dans l’enfer de Sodome et Gomorrhe. L’amour pour Albertine, dans la Prisonnière, n’est plus fait que de morbide cruauté. Ou plus douloureuses encore, et à la fin monstrueuses, les amours de monsieur de Charlus, prince tonitruant, prestigieux et grotesque. Quant à la gloire, à la mode, au jugement des hommes, aucune de ces abstractions n’a d’existence réelle et durable. La chanson qui ravit une saison Albertine sera l’année suivante une vieille rengaine. Contrairement à ce que le narrateur adolescent avait cru, il n’y a même pas de grandes situations mondaines. Swan qui a été l’ami du prince de Galles et du duc d’Orléans en arrivera à faire des frais pour monsieur Bontemps. Bloch sera un jour plus invité dans le monde monde que monsieur de Charlus. Un nom, un nom c’est tout ce qui reste bien souvent pour nous d’un être, non pas même quand il est mort, mais de son vivant, et nos notions actuelles sur lui sont si vagues, si bizarres et correspond si peu à celles que nous avons eues de lui, que nous avons entièrement oublié que nous avons failli nous battre en duel avec lui, mais que nous nous rappelons qu’il portait, enfant, d’étranges guêtres jaunes aux Champs Élysées.

Que survit il des êtres ? Odette cesse d’être belle et la duchesse de Guermantes d’avoir de l’esprit, Bloch acquiert des manières et une certaine beauté, monsieur de Charlus, dont le regard foudroyait l’imprudent, se transforme en un vieillard impotent, pitoyable, suppliant, qui semble solliciter l’appui de tous. Saint-Loup, bien qu’il se conduise à la guerre en héros, participe des vices de son oncle. Le narrateur retrouve en lui-même des traits dont il riait quand il les observait chez sa tante Léonie. Comme elle, bien pour d’autres raisons, il sera un malade, un reclus avide des potins que lui apporteront ses visiteurs. On pense à ces vers de Hugo :

Toutes les choses de la terre,

Gloire fortune militaire

Couronne éclatante des rois,

Victoire aux ailes embrasées

Ambitions réalisées,

Ne sont jamais sur nous posées

Que comme l’oiseau sur nos toits !

Oui, tout s’efface, tout se délite, et la première moitié du temps retrouvé n’est qu’une peinture de cette tragique et automnale corruption de toutes choses. Les êtres que le narrateur a cru aimer sont redevenus des noms comme ils l’étaient au début, mais ces noms ne cachent plus aucun beau mystère. Les buts qu’il a cherchés à atteindre, atteints se sont évanouis. La vie telle qu’elle s’écoule n’est que du temps perdu. C’est une matinée chez la princesse de Guermantes où il retrouve, grimés en vieillards lui semble-t-il, les êtres qu’il admira dans sa jeunesse qui lui révèlent plus clairement que jamais, ce néant des vies humaines.

Mais c’est là aussi, que par des groupes sensations-souvenirs, analogues à la petite madeleine, quand mettant le pied sur des pavés inégaux, tout d’un coup il voit paraître Venise, parce qu’à Venise il avait mis le pied sur deux pavés entre lesquels il y avait le même écart, c’est au moment où on lui tend une serviette raide et empesée pour se laver les mains et qu’il voit soudain toute la mer de Balbec envahir la bibliothèque des Guermantes, c’est par la rencontre de Mademoiselle de Saint-Loup, fille de Robert de Saint-Loup et de Gilberte Swann, jeune fille d’environ seize ans, dont la taille élevée mesurait cette distance que je n’avais pas voulu voir. Le temps, le temps incolore et insaisissable, c’était enfin, afin que je puisse le voir et le toucher, matérialisé en elle, et l’avait pétri comme un chef d’œuvre. Pleine encore d’espérance, riante, formée des années même que j’avais perdu, elle ressemblait à ma jeunesse. Oui, en Mademoiselle de Saint-Loup, le côté de chez Swann a rejoint le côté de Guermantes, le temps s’est matérialisé, l’arche est complétée, la cathédrale achevée.

Alors le narrateur comprend ce que c’était que cet appel à l’éternité des trois arbres, de la petite madeleine, de la petite phrase, des pavés disjoints, de la serviette râpeuse. Son rôle, le rôle de l’artiste, sera d’arrêter le temps, en fixant de tels moments et ce qu’ils contiennent oui la vie telle qu’elle s’écoule n’est que du temps perdu mais tout peut être transfiguré, retrouvé et représenté, sous l’aspect de l’éternité qui est aussi celui de l’art.

A ce moment, l’artiste et l’homme seront sauvés, de tant de monde relatif émerge un monde absolu dans la longue lutte de l’homme contre le temps, c’est l’homme qui grâce au sortilège et au charme de l’art, sort vainqueur.

Le sujet de la recherche du temps perdu, c’est donc le drame d’un être merveilleusement intelligent et douloureusement sensible qui part, dès l’enfance, à la recherche du bonheur dans l’absolu, qui essaye sous toutes ses formes de l’atteindre mais qui se refuse avec une implacable lucidité à se duper lui-même, comme font la plupart des hommes. Eux, acceptent, l’amour, la gloire, le monde à des courts fictifs. Proust qui s’y refuse est amené à chercher un absolu qui soit hors du monde et hors du temps. C’est cet absolu que les mystiques religieux trouvent en Dieu. Proust lui, le cherche dans l’art, ce qui est une autre forme de mysticisme, pas très éloignée de la première, puisque tout art, à ses origines, fut religieux et que bien souvent, la religion a trouvé dans l’art, le moyen de communiquer aux hommes les vérités que l’intelligence atteignait avec peine. Ainsi, comme nous l’avions pressenti, son roman se confond avec sa vie, le salut de son héros, avec le sien, et le livre se termine au moment où le narrateur commence son livre, le long serpent se retournant ainsi sur lui-même et bouclant une boucle géante.

Dès le moment où il avait écrit la première page de Swann, il avait décidé que la dernière se terminerait par le mot « temps », et il en fut ainsi. Voici cette dernière phrase :

Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dû-t-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, – entre lesquelles tant de jours sont venus se placer – dans le Temps.

On pense ainsi retenir dans cette fin sublime, quatre fois le mot Temps. On pense à Beethoven répétant comme une affirmation et une délivrance, à la fin d’une symphonie, l’accord parfait. Et le roman de Proust est bien, en effet, une affirmation et une délivrance.

Ce que peut et doit faire le grand artiste, c’est de soulever partiellement pour nous, le voile de laideur et d’insignifiance qui nous laisse incurieux devant l’univers. Comme Van Gogh, d’une chaise de paille, comme Degas ou Manet, d’une femme laide, font des chefs d’œuvre, Proust a pris une vieille cuisinière, une odeur de moisi, une chambre provinciale, un buisson d’aubépine et il nous a dit, « regardez mieux, sous ces formes si simples, il y a tous les secrets du monde ». Le seul véritable voyage, ce n’est pas d’aller vers de nouveaux paysages, c’est de voir l’univers avec les yeux de cent autres, et ce voyage, avec Proust, nous le faisons.

Dans son immense symphonie, deux thèmes s’affrontent, comme dans le septuor de Vinteuil, celui du temps destructeur et celui du souvenir sauveur.

Enfin, dit-il de ce septuor, enfin le motif joyeux resta triomphant. Ce n’était plus un appel presque inquiet, lancé derrière un ciel vide, c’était une joie ineffable qui semblait venir du paradis. Une joie aussi différente de celle de la sonate, que d’un ange doux et grave de Bellini, jouant du théorbe pourrait être vêtu d’une robe d’écarlate quelque archange de Mantegna sonnant dans un buccin. Je savais bien que cette nuance nouvelle de la joie, cet appel vers une joie supraterrestre, je ne l’oublierai plus jamais.

Et nous savons bien, nous qui aimons Proust et qui avons trouvé dans ce livre, en apparence si triste, mais pour ceux qui savent le lire, si exaltant, notre nourriture spirituelle, nous savons bien que cet univers enchanté, cette intelligence plus qu’humaine, ce regard qui partout où il tombe porte un chef-d’œuvre, cette poésie divine et fraternelle, nous ne les oublierons jamais.

*****