Il a compris que dès la première seconde le gentilhomme et le coiffeur ont désiré son jeune compagnon. Il a beau répéter cent fois par jour à celui-ci que le coiffeur et le gentilhomme sont des bandits dont l’approche le déshonorerait, il est obligé, comme Harpagon, de veiller sur son trésor et se relève la nuit pour voir si on ne le lui prend pas. Et c’est ce qui fait sans doute, plus encore que le désir ou la commodité d’habitudes communes, et presque autant que cette expérience de soi-même qui est la seule vraie, que l’inverti dépiste l’inverti avec une rapidité et une sûreté presque infaillibles. Il peut se tromper un moment mais une divination rapide le remet dans la vérité. Aussi l’erreur de M. de Charlus fut-elle courte. Le discernement divin lui montra au bout d’un instant que Cottard n’était pas de sa sorte et qu’il n’avait à craindre ses avances ni pour lui-même, ce qui n’eût fait que l’exaspérer, ni pour Morel, ce qui lui eût paru plus grave. Il reprit son calme et comme il était encore sous l’influence du passage de Vénus androgyne, par moments il souriait faiblement aux Verdurin sans prendre la peine d’ouvrir la bouche, en déplissant seulement un coin de lèvres, et pour une seconde allumait câlinement ses yeux, lui si féru de virilité, exactement comme eût fait sa belle-soeur la duchesse de Guermantes.

(Sodome et Gomorrhe)

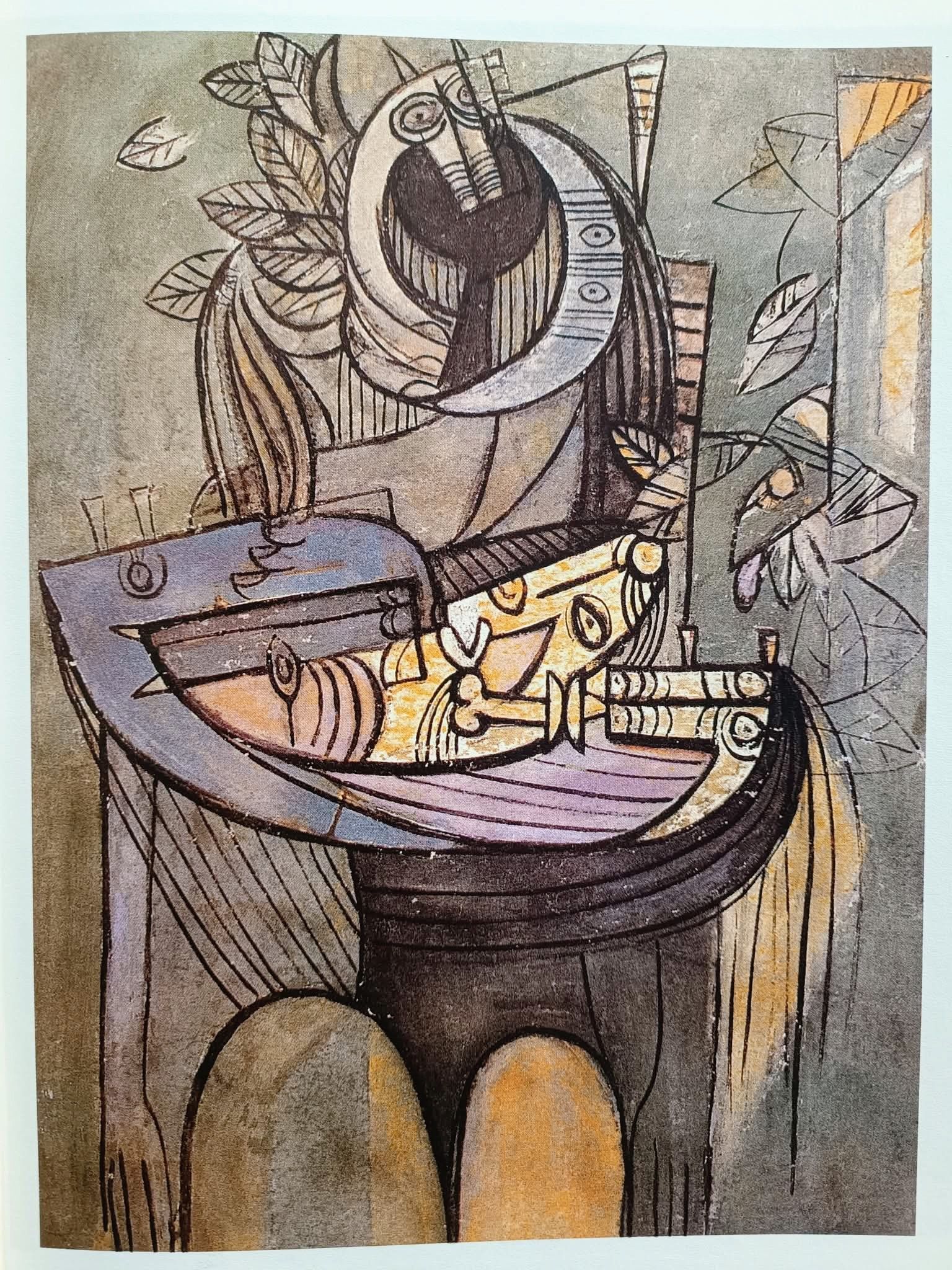

WIFREDO LAM VENUS OU NU EN BLANC